Analizar la presencia de mujeres en los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

MétodoSe analizaron las memorias anuales del CISNS de los años 2005 a 2022. Se utilizó inteligencia artificial para asignar el sexo y se calcularon porcentajes de participación de mujeres. Se analizaron la evolución temporal, la segregación vertical y la segregación horizontal.

ResultadosEntre 2005 y 2022 hubo 14.308 participaciones en 85 órganos, con un 52% de mujeres, ascendiendo del 42% en 2005 al 61% en 2022. Se observó una mayor participación de mujeres en órganos propositivos (54%), seguidos de los ejecutivos (50%) y los plenarios (40%). La Administración General del Estado tuvo un 61% de mujeres, frente al 48% en las comunidades autónomas. La participación de las mujeres varió según el tema abordado, siendo más alta (82%) en violencia de género y más baja (35%) en inspección.

ConclusionesAunque hay una leve reducción en la brecha de participación entre mujeres y hombres, persisten las desigualdades. Las mujeres tienen menor presencia en los niveles jerárquicos más altos (plenarios), manteniendo la segregación vertical. Asimismo, la representación de las mujeres en ciertos temas sigue siendo baja, manteniendo la segregación horizontal. Se deben adoptar acciones concretas para continuar avanzando en la igualdad y mejorar los resultados de salud en la sociedad en su conjunto.

To examine the presence of women in the organs of the Interterritorial Council of the Spanish National Health System (CISNS).

MethodAnnual reports of the CISNS from 2005 to 2022 were analyzed. Artificial intelligence was used to assign gender, and percentages of women's participation were calculated. Temporal evolution, vertical segregation, and horizontal segregation were analyzed.

ResultsBetween 2005 and 2022, there were 14,308 participations in 85 organs, with 52% women, rising from 42% in 2005 to 61% in 2022. There was a higher participation of women in propositional organs (54%), followed by executive ones (50%), and plenary sessions (40%). The General State Administration had 61% women compared to 48% in autonomous communities. Women's participation varied by topic, being higher (82%) in gender violence and lower (35%) in inspection.

ConclusionsAlthough there is a slight reduction in the participation gap between women and men, inequalities persist. Women have less presence in higher hierarchical levels (plenary sessions), maintaining vertical segregation. Additionally, women's representation in certain topics remains low, maintaining horizontal segregation. Concrete actions must be taken to continue advancing equality and improving health outcomes in society as a whole.

La presencia de mujeres en el mundo laboral no es una novedad; sin embargo, las brechas laborales, incluida la brecha salarial, no se han cerrado1. Las causas que desde la teoría feminista explican las brechas laborales tienen que ver con la división sexual del trabajo y la distribución del poder2,3. Por una parte, subyace la consideración de que el trabajo realizado por las mujeres no es necesario o sirve para complementar el ingreso familiar (fundamentalmente aportado por los hombres), por lo que una parte de las mujeres no busca empleo o tiende a ocupar actividades que exigen menos cualificación (comercio, hostelería, servicios administrativos y auxiliares, etc.)4. Por otra parte, las mujeres se enfrentan a la segregación horizontal, que las lleva a «elegir» profesiones consideradas «femeninas», más relacionadas con el trabajo reproductivo —un rol para el que se supone que están naturalmente preparadas, al haber sido socializadas en las normas de género—, como las sanitarias, de servicios sociales y de educación, en las que casi triplican a sus compañeros varones. Además, las mujeres enfrentan también una segregación vertical, ya que, aun desempeñándose en actividades muy feminizadas, las instituciones siguen manteniendo una cultura organizativa androcéntrica, con barreras basadas en los estereotipos de género que impiden el acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo y toma de decisiones5. Estas limitaciones tienen un impacto negativo no solo para las mujeres, sino también para las empresas y para el conjunto de la sociedad, pues supone el desaprovechamiento de la mitad del talento profesional e intelectual, una menor diversidad de perspectivas y, desde luego, un mayor riesgo de ignorar la perspectiva de género6. También, discriminar a las mujeres dificultando su participación en la vida laboral o en cualquier otro ámbito (social, político, económico, etc.) supone una violación de los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana, e impide el aumento del bienestar de toda la sociedad7. Cada vez más estudios evidencian que las empresas con mayor presencia de mujeres en todos los niveles tienen más productividad, mayor capacidad de evaluar la demanda de sus consumidores y beneficios más altos8.

El sector de la salud no es una excepción y refleja los mismos sesgos de género en la distribución de mujeres en determinadas profesiones sanitarias, pues algunas presentan una mayor proporción de mujeres, como la enfermería, e incluso dentro de una misma profesión, como la medicina, la distribución por especialidades también presenta un claro sesgo, con mayor feminización en atención primaria que en las especialidades hospitalarias, y dentro de estas, menor presencia en algunas, como las quirúrgicas9. Asimismo, existen dificultades para el acceso de las mujeres a puestos de mayor rango, más reconocidos desde los puntos de vista social, profesional y económico10.

Dado que las mujeres conforman la mitad de la población y desempeñan un papel significativo en el sector sanitario, su participación en todos los procesos del Sistema Nacional de Salud, incluido el de toma de decisiones, no solo es una cuestión de justicia y una obligación legal en nuestro país, sino que también es fundamental para garantizar que se aborden sus necesidades en el diseño y la implementación de políticas y programas de salud. La inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el sector de la salud facilita la adopción de una perspectiva diversa que enriquece el proceso de toma de decisiones, permitiendo identificar soluciones dirigidas a atender un espectro más amplio de las necesidades de nuestra sociedad11. Aunque la participación de las mujeres en estos órganos no garantiza de forma automática la equidad de género, sí puede contribuir a su logro, ya que promueve la igualdad de oportunidades y una representación equitativa en todos los niveles de liderazgo, lo que contribuye a combatir la discriminación de género y promover la justicia social en el sector de la salud12,13.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se estableció como el órgano de coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado para gestionar la atención sanitaria en España. El funcionamiento se realiza en pleno, comisión delegada, comisiones y ponencias o grupos de trabajo. Su función principal es fomentar el consenso, compartir experiencias y promover la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, adquiriendo especial relevancia después de que las competencias en salud fueran transferidas a las comunidades autónomas. Una de las principales acciones del CISNS es garantizar la equidad en salud, cumpliendo con el principio constitucional de igualdad. Su objetivo es asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso a las prestaciones sanitarias en igualdad de condiciones en todo el territorio, promoviendo la participación social y manteniendo altos estándares de calidad, y de ahí la importancia de integrar la perspectiva de género.

El objetivo del presente trabajo es describir la presencia de mujeres en los órganos de decisión del CISNS, así como su distribución por niveles y temática, con perspectiva de género.

MétodoSe revisó la información de las memorias anuales del CISNS disponibles en la web del Ministerio de Sanidad (https://www.sanidad.gob.es/home.htm) para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2022. Hasta 2019, las memorias del CISNS proporcionan datos sobre las personas asistentes a cada reunión de cada uno de sus órganos colegiados. A partir del año 2020 cambia el formato de las memorias: una sección inicial incluye los nombres de las personas que han participado en al menos una de las reuniones de cada órgano colegiado, seguida por una sección que detalla las fechas y los órdenes del día de las reuniones.

Entre 2005 y 2019, se revisaron los nombres disponibles en la primera reunión de cada año para cada órgano. En los años 2020 y 2021, debido al cambio en la metodología de las memorias, se examinaron todos los nombres de las personas participantes que habían asistido al menos a una reunión del órgano en cuestión durante el año correspondiente, ya que no se proporcionaba información sobre la fecha de cada reunión. En 2022 se produjo otro cambio en las memorias anuales y el listado de órganos se amplió para incluir las reuniones de un mayor número de grupos de trabajo.

Se extrajeron los listados de participación de las personas designadas en cada uno de los órganos del CISNS y se asignó la variable «sexo» en función del nombre que figuraba, empleando la versión abierta de inteligencia artificial generativa ChatGPT®, considerando «hombre» para los nombres masculinos, «mujer» para los nombres femeninos o «no aplicable» para las designaciones vacantes. Se revisaron las asignaciones ampliando la búsqueda de información sobre el sexo en Internet en caso de que la inteligencia artificial no fuese capaz de realizar la asignación de manera adecuada. Para las personas con cargo directivo se consultaron los nombramientos en boletines oficiales o en noticias de prensa. Para las personas con cargo técnico se revisaron sus perfiles en redes sociales o en la producción documental firmada por ellas, como ponencias, artículos científicos o presentaciones a congresos. Se clasificaron como mujeres las personas que tenían trato de doña, señora, profesora, licenciada, doctora, directora, consejera, etc.

La unidad de análisis fue la participación de cada persona. En caso de que una persona hubiese sido designada como representante en varios órganos, se contabilizó su participación tantas veces como designaciones tuvo.

Se calculó el porcentaje de participación de las mujeres con la siguiente fórmula:

Se calculó el porcentaje anual de cambio (PAC) como el cambio medio anual de porcentaje a lo largo de varios años con la siguiente fórmula:

Para estudiar la segregación vertical se clasificó la naturaleza del órgano en función del rango ostentado en la jerarquía administrativa de las personas convocadas. Según el reglamento del CISNS, las personas que forman parte de las comisiones tienen un perfil de representación, mientras que las que forman parte de los grupos de trabajo tienen un perfil técnico14. Se consideraron los siguientes rangos, ordenados de mayor a menor nivel:

- 1)

Plenario: las personas convocadas tenían rango de responsable de consejería, viceconsejería o secretaría general, incluyendo las reuniones de pleno del CISNS y la comisión delegada.

- 2)

Ejecutivo: las personas convocadas tenían un perfil de representación con rango de cargo directivo, abarcando las reuniones de las comisiones

- 3)

Propositivo: las personas convocadas tenían un perfil técnico, recogiendo las reuniones de los grupos de trabajo, las ponencias, las subcomisiones, los comités técnicos y los comités asesores.

Asimismo, se tuvo en cuenta en la filiación de la persona participante si pertenecía a la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas.

Para estudiar la segregación horizontal se calificaron los temas según las relaciones jerárquicas existentes entre los niveles ejecutivos y propositivos recogidos en las actas. Se consideraron los siguientes temas: farmacia, gestión de fondos, inspección, prestaciones, salud digital, salud pública, trasplantes y violencias. Los grupos que incluían otras materias más generales o que no se podían incluir en estos temas se clasificaron en políticas de salud, haciendo referencia a cuestiones más amplias. Se añadió una categoría adicional, no excluyente con las anteriores, para identificar a los órganos del CISNS que abordan específicamente temas relacionados con la COVID-19.

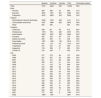

ResultadosSe analizaron 14.308 participaciones en 85 órganos distintos del CISNS durante los 18 años del periodo de estudio. El número medio anual fue de 795 participaciones, con un rango de 495 a 3241. En 7010 ocasiones, la participación fue ejercida por mujeres, en 6463 por hombres y en 835 quedó vacante, siendo el porcentaje de participación de mujeres del 52%, con un rango del 42% en 2006 al 61% en 2021, y una tendencia ascendente (PAC=+1,9%) (tabla 1).

Participación de las mujeres en el CISNS. Años 2005-2022

| Mujeres | Hombres | Vacante | Total | Porcentaje mujeres | |

|---|---|---|---|---|---|

| Total | 7010 | 6463 | 835 | 14308 | 52% |

| Nivel | |||||

| Plenario | 390 | 566 | 24 | 980 | 41% |

| Ejecutivo | 2004 | 1991 | 267 | 4262 | 50% |

| Propositivo | 4616 | 3906 | 544 | 9066 | 54% |

| Filiación | |||||

| Administración General del Estado | 2409 | 1523 | 209 | 4141 | 61% |

| Comunidades autónomas | 4337 | 4680 | 626 | 9643 | 48% |

| Otras* | 264 | 260 | - | 524 | 50% |

| Temática | |||||

| Violencias | 368 | 80 | 68 | 516 | 82% |

| Prestaciones | 1075 | 798 | 200 | 2073 | 57% |

| Salud pública | 2563 | 2047 | 259 | 4869 | 56% |

| Farmacia | 400 | 324 | 48 | 772 | 55% |

| Gestión de fondos | 229 | 250 | 47 | 526 | 48% |

| Salud digital | 1281 | 1420 | 109 | 2810 | 47% |

| Políticas de salud | 561 | 718 | 40 | 1319 | 44% |

| Trasplantes | 374 | 537 | 27 | 938 | 41% |

| Inspección | 159 | 289 | 37 | 485 | 35% |

| COVID-19 | 213 | 236 | 1 | 450 | 47% |

| Año | |||||

| 2005 | 277 | 372 | 58 | 707 | 43% |

| 2006 | 267 | 367 | 58 | 692 | 42% |

| 2007 | 261 | 331 | 68 | 660 | 44% |

| 2008 | 239 | 310 | 61 | 610 | 44% |

| 2009 | 311 | 310 | 78 | 699 | 50% |

| 2010 | 276 | 299 | 96 | 671 | 48% |

| 2011 | 233 | 248 | 75 | 556 | 48% |

| 2012 | 247 | 236 | 50 | 533 | 51% |

| 2013 | 232 | 259 | 43 | 534 | 47% |

| 2014 | 257 | 266 | 52 | 575 | 49% |

| 2015 | 242 | 258 | 52 | 552 | 48% |

| 2016 | 232 | 242 | 21 | 495 | 49% |

| 2017 | 246 | 203 | 47 | 496 | 55% |

| 2018 | 268 | 242 | 31 | 541 | 53% |

| 2019 | 279 | 248 | 32 | 559 | 53% |

| 2020 | 526 | 405 | 11 | 942 | 56% |

| 2021 | 757 | 486 | 2 | 1245 | 61% |

| 2022 | 1860 | 1381 | - | 3241 | 57% |

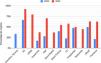

La participación de las mujeres fue mayor en los órganos propositivos (54%), seguidos de los ejecutivos (50%) y de los plenarios (40%), durante el periodo de estudio. Su participación aumentó a lo largo del tiempo con distinta magnitud según el nivel de toma de decisiones. El mayor incremento se observó en los órganos ejecutivos (PAC=+4,0%), seguido de los propositivos (PAC=+1,1%) y los plenarios (PAC=+0,8%) (fig. 1).

En cuanto al tipo de administración, el porcentaje de mujeres fue superior en la Administración General del Estado (61%) que en las comunidades autónomas (48%) y otras instituciones (50%). El aumento en la participación de las mujeres fue similar en el ámbito estatal (PAC=+2,0%) y en el ámbito autonómico (PAC=+2,1%), siendo menor en otras instituciones (PAC=+1,5%). La diferencia entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas se mantuvo relativamente constante en el tiempo, en torno al−14% (fig. 2).

Al comparar las comunidades autónomas se observa un aumento en la participación de las mujeres en todas ellas. No obstante, en 2022 aún no se llega a alcanzar el 50% en Castilla-La Mancha (48%), el País Vasco (47%), Asturias (45%), Navarra (44%), Andalucía (42%) y Región de Murcia (41%) (fig. 3).

Se observaron diferencias en la participación de las mujeres según la temática del órgano, siendo más elevada en los que abordan las violencias. En particular, la participación fue mayor en los grupos que abordan la violencia de género (82%) y más baja en los que abordan la inspección (35%) (tabla 1). Estas diferencias según el tema se mantienen al describir la participación en un mismo nivel de decisión. En la figura 4 se muestran las tendencias en la participación de las mujeres en distintos temas de los órganos ejecutivos. Se observa que, a pesar del incremento en su participación en la mayoría de los grupos, se mantienen las diferencias en función de las cuestiones abordadas.

Participación de las mujeres en el CISNS según la temática del órgano. Años 2005-2022. Se muestra la información de 2005 o del primer año disponible y de 2022 o del último año disponible. La comisión Científico-Técnica tuvo una reunión en 2005; la de VNNA tuvo una en 2022; la de Salud Digital tuvo una en 2021 y otra en 2022; la de Talidomida tuvo una en 2018. ARUE: asuntos relacionados con la Unión Europea; FC: fondos de cohesión; PAF: prestaciones, aseguramiento y farmacia; VG: violencia de género; VNNA: violencia en los niños, niñas y adolescentes.

El abordaje de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 se realizó en distintos grupos, siendo los más relevantes los de salud pública, salud digital y políticas de salud. La participación de las mujeres en estos grupos fue del 47%.

DiscusiónEl estudio indica que, en términos generales, la representación de las mujeres ha ido aumentando en la mayoría de los órganos del CISNS, aunque con amplios rangos de oscilación. Su presencia, no obstante, sigue siendo menor en aquellos de mayor jerarquía, como los plenarios, y se observa una distribución diferente por sexo según los temas abordados.

En cuanto a la participación, si bien en todo el periodo de estudio podría considerarse una presencia equilibrada de mujeres y hombres (es decir, cifras entre el 40% y 60%), debido a que se trata del sector salud, que presenta altas tasas de feminización, llama la atención que el porcentaje de mujeres se haya mantenido por debajo del 50%, excepto en los últimos años. Por su naturaleza, el estudio presenta limitaciones para profundizar en las causas que pueden incidir en este incremento en la participación de las mujeres, así como en las posibles consecuencias de esta mayor participación. El incremento podría relacionarse con un cambio hacia políticas más concienciadas con la justicia que supone la redistribución del poder entre mujeres y hombres a partir de la Ley de Igualdad de 2007, como la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en 2015, la Ley de la Ciencia de 2011 y 2022, el Real Decreto-Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo de 2019, los planes de igualdad de la Administración General del Estado en 2011, 2015 y 2021, y los planes estratégicos de igualdad de oportunidades en 2008, 2014 y 2022. En este sentido, consideramos relevante que futuras investigaciones exploren a fondo el papel que pueden haber tenido las normativas de igualdad, y hacemos una llamada de atención sobre el crecimiento desigual en distintos niveles jerárquicos y en distintos temas, así como sobre la participación de las mujeres en los momentos de crisis. Consideramos que esto permitiría una comprensión más completa de los factores subyacentes y sus implicaciones en la toma de decisiones y la adopción de ciertas políticas de salud.

A pesar del aumento observado en la participación de las mujeres, cuando esta se analiza según la jerarquía se aprecia un porcentaje inferior de mujeres en los órganos plenarios, es decir, una menor presencia de ellas en los puestos con mayor nivel de decisión. Si bien la tendencia de participación en los últimos años parece ir en aumento, sobre todo en el ámbito ejecutivo, nos encontramos muy lejos de tener una presencia paritaria en los órganos plenarios, mientras la participación de las mujeres sigue con una tendencia ascendente en el plano propositivo (más técnico). Esta mayor representación de las mujeres en los puestos de menor nivel en el sector de la salud se ha documentado también en otros estudios, tanto en nuestro país como internacionales9,15,16.

Esta dificultad en el acceso de las mujeres a los puestos de mayor nivel jerárquico se observa también globalmente, pues el porcentaje de mujeres ministras en el gobierno es del 22,8% y el porcentaje de mujeres parlamentarias es del 26,5%17, lejos aún de la meta adoptada en la Declaración de Beijing de lograr la participación política y la distribución equilibrada del poder entre hombres y mujeres en la toma de decisiones18.

La menor presencia de las mujeres en estos órganos también podría estar relacionada con que se les exijan más méritos para justificar su nombramiento, de manera que la brecha no solo seguiría lejos de cerrarse, sino que se pondría de manifiesto una muestra adicional del androcentrismo de la cultura organizativa de nuestras instituciones. En 2019, Castilla y León nombró a su primera consejera de sanidad, una médica con más de 30 años de experiencia, estudios superiores (especialidad médica y doctorado) y galardones internacionales que avalan su labor profesional19,20, un perfil profesional muy diferente del de su predecesor en el cargo, que era un hombre sin especialidad médica, doctorado ni reconocimiento internacional21.

Cabe destacar asimismo que el incremento en la participación de las mujeres no ha sido igual en todas áreas temáticas del CISNS, con menor participación en grupos como salud digital, área en la que clásicamente las mujeres han tenido un menor acceso debido a la escasa socialización de las mujeres para las ciencias22.

Existe una mayor participación de las mujeres en la Administración General del Estado (ministerios, agencias estatales) que en las comunidades autónomas. Es posible que este hecho se deba a que las políticas que promueven la igualdad de género en la toma de decisiones tienen una mayor relevancia y más impacto en el ámbito estatal. Igualmente, es posible que las comunidades autónomas cuenten con un menor impulso de las políticas de igualdad, a pesar de que, exceptuando la Comunidad de Madrid, todas disponen de sus leyes autonómicas de igualdad, o simplemente con una menor financiación de las mismas, que va en detrimento de la participación de las mujeres. Este hecho traduce una desigualdad entre el ámbito nacional y el autonómico. Cabe destacar también la disparidad entre comunidades autónomas, pues algunas han experimentado avances llamativos, como Extremadura y el País Vasco, mientras que otras apenas han modificado sus porcentajes en el tiempo. Además, en seis de ellas la participación no llega al 50%.

En la crisis de la COVID-19, las mujeres estuvieron subrepresentadas en la toma de decisiones y la generación de discursos públicos. En España, la participación femenina en comités de crisis fue del 39,2% en las comunidades autónomas y del 42,9% en la Administración General del Estado23, cifras inferiores al 47% hallado en nuestro estudio. El fenómeno de la menor presencia de mujeres, observado globalmente24, se vincula con su discriminación estructural en el ámbito público25. Como se ha observado repetidamente, las crisis, también las sanitarias, provocan en las sociedades patriarcales estancamientos e incluso retrocesos en los derechos adquiridos por las mujeres26, observándose, entre otras cosas, aumentos en los niveles de violencia de género e invisibilización de las mujeres en los medios de comunicación. La falta de mujeres expertas en la gestión de la crisis tiene un impacto negativo, ya que la equidad de género se asocia con mejores resultados de salud pública27.

Estos resultados deben ser tomados con cautela debido a diversas limitaciones que presenta este estudio. El análisis de los órganos del CISNS que no son plenarios entraña una dificultad adicional, ya que la asistencia a las reuniones es excusable o se puede delegar en otras personas, por lo que el nombre que figura en los listados no tiene por qué ser el de la persona designada de manera oficial para ocupar el puesto. Además, existen otros órganos relevantes de coordinación de políticas sanitarias fuera del CISNS que no se han incluido en este estudio, como el Comité Institucional de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Asimismo, existen limitaciones importantes con los datos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, al tener una participación más heterogénea en los distintos órganos, entre otras cuestiones por la distribución competencial con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), parte de la Administración General del Estado, o por el inicio desigual en las fechas de participación en los distintos órganos. La disponibilidad de datos no permite el abordaje de la interseccionalidad, muy pertinente para comprender mejor las dinámicas de participación en el ámbito de la salud. Este abordaje reconoce que las mujeres no son un grupo homogéneo, sino que están influenciadas por una variedad de factores, como el origen étnico, la edad, el nivel socioeconómico, la orientación sexual o la discapacidad, entre otros. Integrar una perspectiva interseccional en el estudio permitiría explorar cómo estos diferentes factores pueden afectar la participación de las mujeres en los órganos del CISNS y cómo pueden interactuar con otras formas de desigualdad. Sin embargo, la única información que proporcionan las Memorias del CISNS consiste en el nombre de la persona participante, el grupo de trabajo en el que se encuentra y la institución a la que representa.

En relación con los grupos sobre el tema COVID-19, se han definido como tales los que abordaban específicamente esta enfermedad y cabe destacar que están muy influenciados por el entorno donde se generan, principalmente en salud pública o salud digital. Además, hay otros grupos preexistentes que abordaron estas cuestiones (Ponencia de vacunas, Ponencia de alertas, etc.) y que no se han considerado grupos COVID-19 como tales. La temática COVID-19 no se ha identificado analizando los órdenes del día, sino el nombre del grupo de trabajo, por lo que la crisis de la COVID-19 se ha podido abordar desde otros grupos no considerados en este análisis.

ConclusionesEl presente trabajo muestra un incremento de la participación de las mujeres en los órganos de decisión del SNS que, según la normativa española, podría definirse como presencia equilibrada de mujeres y hombres. No obstante, al ser el sector de la salud un ámbito altamente feminizado, los porcentajes de representación no se corresponden con la realidad del sector.

Por otra parte, se siguen observando desigualdades que permiten hablar del mantenimiento de una segregación tanto vertical como horizontal. Así, encontramos una menor presencia de mujeres en los órganos con mayor nivel de decisión dentro del Sistema Nacional de Salud, lo que traduce la persistencia de la brecha de género en el ámbito donde se toman las decisiones en salud, siendo este hecho todavía más notorio en las comunidades autónomas. También encontramos desequilibrios importantes en cuanto a los temas, con baja presencia en inspección, trasplantes y políticas de salud, mientras que los órganos que tratan sobre violencias están constituidos mayoritariamente por mujeres, perdiéndose la opinión de los hombres sobre una cuestión con tanto impacto social. Esto se debe a los desequilibrios existentes en el mundo laboral entre hombres y mujeres.

Todo lo anterior indica que aún existe un amplio margen de mejora para derribar las barreras a las que continúan enfrentándose las mujeres en el sector de la salud. Es necesario realizar más estudios que pongan de manifiesto estas desigualdades, lo que permitirá implementar acciones que hagan de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida una realidad.

Las mujeres son mayoría en el sector de la salud, pero la cultura patriarcal limita su acceso a roles decisivos.

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?El estudio revela un aumento general en la representación de mujeres en los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) a lo largo del tiempo. A pesar de las mejoras, persiste la segregación vertical, con menor representación de las mujeres en los órganos de mayor jerarquía, como las sesiones plenarias del CISNS.

¿Cuáles son las implicaciones de los resultados obtenidos?Aunque se observa una presencia más equilibrada, la representación de mujeres no refleja la feminización del sector de la salud. Persisten desigualdades entre mujeres y hombres, especialmente en puestos de mayor decisión y en áreas temáticas específicas.

El análisis está basado en datos disponibles para el público en la web del Ministerio de Sanidad: https://www.sanidad.gob.es/organizacion/consejoInterterri/actividad.htm.

Editor responsable del artículoAlberto Lana.

Declaración de transparenciaEl autor principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Contribuciones de autoríaC. Gil-Borrelli y P. Latasa Zamalloa realizaron la concepción inicial, el diseño del proyecto y la extracción de la información. B. Obón Azuara, M.A. Rodríguez-Arenas y E. Chilet Rosell revisaron los resultados, desarrollaron la concepción inicial y ampliaron los contenidos. Todas las personas firmantes revisaron el contenido del manuscrito y realizaron aportaciones relevantes.

FinanciaciónNinguna.

Conflictos de interesesNinguno.

Personas participantes en el Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud de la Sociedad Española de Epidemiología: Àngel Gasch Gallén (Departamento de Fisiatría y Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Zaragoza, Zaragoza), César Velasco (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, Barcelona), Isabel Gutiérrez Cía (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Servicio Aragonés de Salud, Zaragoza), Carmen Vives (Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad de Alicante, Alicante), Lucía Artazcoz (Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona), Mar Blasco Blasco (Universidad de Alicante, Alicante), María del Mar García Calvente (Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada), Belén Sanz Barbero (Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid) y Raquel Sánchez (Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de Zaragoza, Zaragoza).