Evaluar el impacto del Programa ARGOS Comunitario-Educativo en la reducción del consumo de alcohol, tabaco y cannabis, en el rechazo de la presión de grupo hacia el consumo y en el aumento de la percepción del riesgo del consumo en estudiantes de 3.° y 4.° de ESO de la Región de Murcia que recibieron la intervención en 1.° y 2.° de ESO.

MétodoEstudio cuasiexperimental con 2031 estudiantes (el 53,1% de 3.° de ESO y el 46,9% de 4.° de ESO) divididos en grupo de intervención (GI) y grupo de comparación (GC). Los datos, recogidos en octubre de 2020 y abril de 2021, se analizaron mediante t-test y regresión logística ajustada por inverse probability weighting y centros educativos.

ResultadosEn abril, en 3.° de ESO, el GI mostró menor probabilidad de consumo alguna vez en la vida de alcohol (OR: 0,62) y cannabis (OR: 0,34) respecto al GC, y un 15,1% mayor prevalencia de rechazo de la presión hacia el consumo de cannabis. En octubre, en 4.° de ESO se mantuvo el impacto moderadamente positivo, pero en abril desapareció, sin un efecto claro en el alumnado que participó en la intervención.

ConclusionesEl Programa ARGOS Comunitario-Educativo tuvo un impacto limitado en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis, en el rechazo de la presión del grupo y en el aumento de la percepción del riesgo, especialmente en 3.° de ESO y comienzos de 4.° de ESO. Se considera necesario reforzar el programa con intervenciones preventivas que consoliden y potencien el impacto.

To evaluate the impact of the ARGOS Community-Educational Program on reducing alcohol, tobacco, and cannabis use, resisting peer pressure to consume, and on increasing the perception of risk associated with consumption among 3rd ESO and 4th ESO students in the Region of Murcia who received the intervention during 1st ESO and 2nd ESO.

MethodA quasi-experimental study with 2031 students (53.1% from 3rd ESO and 46.9% from 4th ESO), divided into an intervention group (IG) and a comparison group (CG). Data collected in October 2020 and April 2021 were analyzed using t-tests and logistic regression adjusted by inverse probability weighting and educational centers.

ResultsIn April, in 3rd ESO, the IG showed a lower probability of lifetime alcohol (OR: 0.62) and cannabis use (OR: 0.34) compared to the CG, as well as a 15.1% higher prevalence of resistance to peer pressure to consume cannabis. In October, in 4th ESO, the moderately positive impact persisted, but by April, it had disappeared, with no clear effect on students who participated in the intervention.

ConclusionsThe ARGOS Community-Educational Program had a limited impact on alcohol, tobacco, and cannabis use, resistance to peer pressure, and increased risk perception, particularly in 3rd ESO and the early stages of 4th ESO. Reinforcing the program with preventive interventions to consolidate and enhance its impact is deemed necessary.

El consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad sigue siendo un problema mundial y un desafío significativo para la salud pública. La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable, caracterizada por el inicio de conductas de riesgo, como el consumo de drogas1. Según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) de 2023, del Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones2, la edad media de inicio del consumo en España fue de 13,9 años para el alcohol, 14,1 años para el tabaco y 14,9 años para el cannabis; en la Región de Murcia, las edades fueron de 13,7 años, 14 años y 14,9 años, respectivamente.

El Informe Mundial sobre Drogas de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) de 20233 subraya que el inicio temprano del consumo de drogas puede conducir a una dependencia más rápida en comparación con los adultos, además de otros problemas a largo plazo. Específicamente, el consumo de alcohol se ha relacionado con cambios morfológicos en el cerebro adolescente, como una disminución acelerada en los volúmenes de materia gris4. Además, hay evidencia que indica una mayor vulnerabilidad en las chicas, asociada a los efectos nocivos y tóxicos del consumo excesivo de alcohol durante la adolescencia5.

Para abordar este problema, es crucial diseñar e implementar intervenciones evaluadas y eficaces, conocidas como mejores prácticas basadas en la evidencia científica. García6 subraya la necesidad de estas intervenciones y propone un enfoque de género que considere las especificidades de ambos sexos en el consumo de drogas.

En este contexto, el Programa ARGOS-Región de Murcia emerge como un modelo de estrategia integral para la prevención y la atención temprana de las adicciones. En concreto, el Programa ARGOS Comunitario-Educativo integra acciones en los ámbitos educativo, sanitario, familiar y ambiental, y promueve una estrategia comunitaria de formación y participación, involucrando a la red sanitaria pública, el sector educativo y la red de prevención de adicciones de entidades locales. Su implementación es factible y sostenible gracias a su brevedad (tres unidades didácticas por curso) y a la participación de mediadores naturales (profesorado y personal sanitario) coordinados y supervisados por la red local de prevención de adicciones.

El objetivo principal del programa es retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol, tabaco y cannabis. Los objetivos específicos incluyen aumentar los conocimientos sobre las consecuencias del consumo, aumentar la percepción del riesgo y mejorar la resistencia a la presión del grupo de iguales. Se rige por las directrices de la Guía de Buenas Prácticas y Calidad en la Prevención de las Drogodependencias y de las Adicciones (2023)7, y entre sus logros destaca haber sido reconocido como Buena Práctica por el Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Sanidad en 20178, por la Comisión Europea en 20219 y por la UNESCO Chair Global Health & Education en 202410.

Los Estándares Europeos de Calidad para la Prevención de Drogodependencias (2011)11 y los criterios para identificar programas como modelos de buenas prácticas aseguran que cualquier programa de prevención de adicciones debe evaluar su eficacia.

El objetivo de esta evaluación fue estudiar el impacto (y su durabilidad) de las seis unidades didácticas (aplicadas en 1.° y 2.° de Educación Secundaria Obligatoria [ESO]) en cursos posteriores (3.° y 4.° de ESO) en relación con el consumo de alcohol, tabaco y cannabis, la presión del grupo de iguales hacia el consumo y la percepción del riesgo asociada.

MétodoDiseño del estudioSe llevó a cabo un estudio cuasiexperimental con dos cohortes de estudiantes de 3.° y 4.° de ESO, con mediciones realizadas en horario de tutoría en dos momentos: octubre de 2020 y abril de 2021. La muestra se dividió en dos grupos: uno que recibió la intervención preventiva completa (grupo de intervención [GI]) y otro que no la recibió (grupo de comparación [GC]). Este diseño permitió evaluar el impacto de la intervención mediante un enfoque contrafactual para identificar diferencias atribuibles a la intervención a medio plazo.

La selección de los centros educativos y su asignación a uno u otro grupo, según si habían implementado el programa ARGOS, se realizó mediante muestreo no probabilístico por conglomerados. Con el apoyo de los técnicos municipales de prevención de adicciones, se orientó el proceso para garantizar que la muestra fuera diversa y representativa en términos de población del municipio, nivel socioeconómico de la sección censal del centro y titularidad, procurando que los grupos fueran equivalentes respecto a estas características.

La Consejería de Educación de la Región de Murcia autorizó la participación de los centros educativos y se notificó a las personas responsables legales del alumnado a través de una circular.

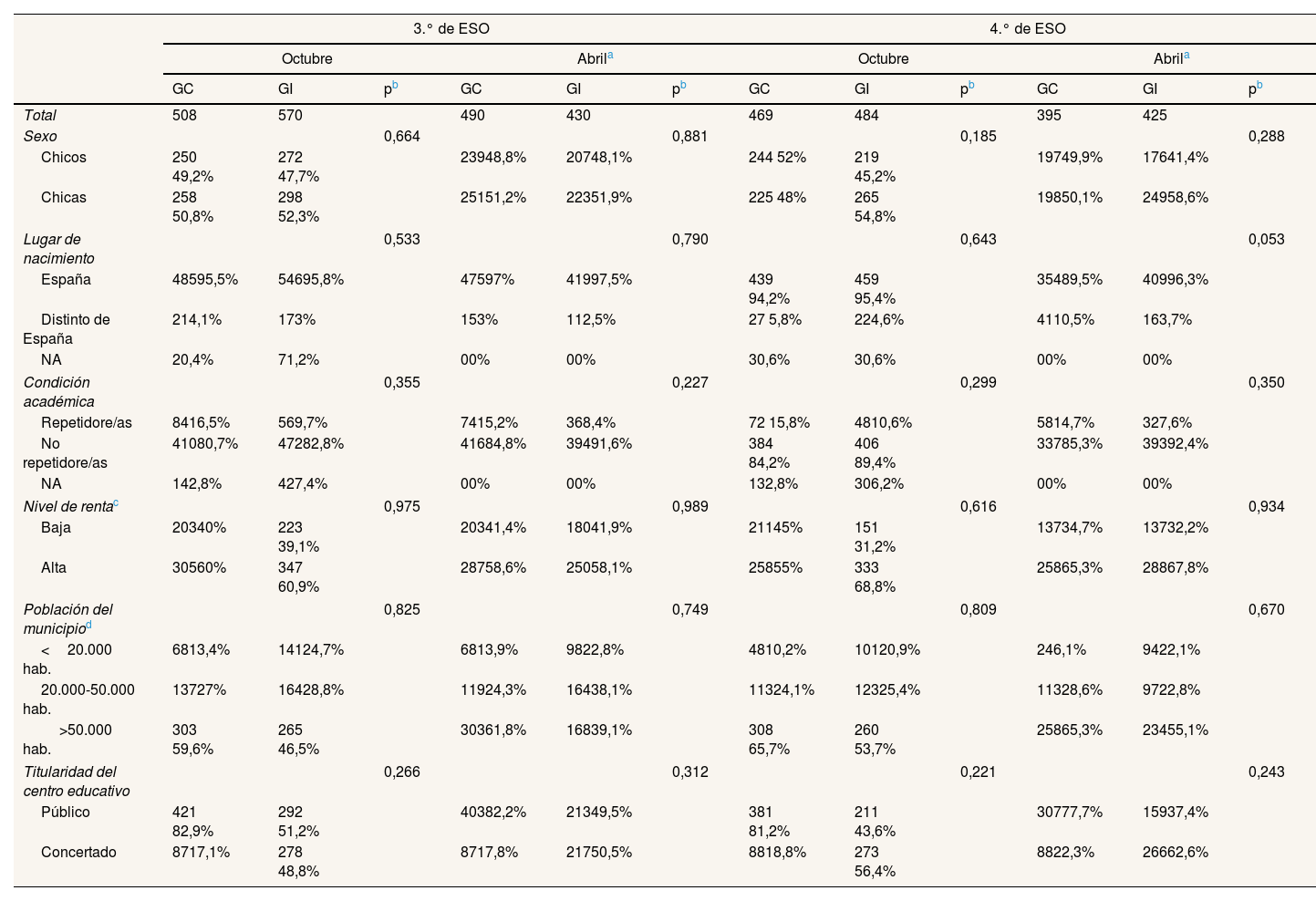

ParticipantesEl tamaño muestral se calculó con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%, estimándose necesarios 377 estudiantes por cohorte (3.° de ESO y 4.° de ESO) en cada grupo para representar al total del alumnado matriculado. La muestra final (tabla 1) incluyó 2031 estudiantes: 1054 en el GI y 977 en el GC.

Distribución de los grupos de comparación y de intervención por variables sociodemográficas, curso y fases del estudio

| 3.° de ESO | 4.° de ESO | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Octubre | Abrila | Octubre | Abrila | |||||||||

| GC | GI | pb | GC | GI | pb | GC | GI | pb | GC | GI | pb | |

| Total | 508 | 570 | 490 | 430 | 469 | 484 | 395 | 425 | ||||

| Sexo | 0,664 | 0,881 | 0,185 | 0,288 | ||||||||

| Chicos | 250 49,2% | 272 47,7% | 23948,8% | 20748,1% | 244 52% | 219 45,2% | 19749,9% | 17641,4% | ||||

| Chicas | 258 50,8% | 298 52,3% | 25151,2% | 22351,9% | 225 48% | 265 54,8% | 19850,1% | 24958,6% | ||||

| Lugar de nacimiento | 0,533 | 0,790 | 0,643 | 0,053 | ||||||||

| España | 48595,5% | 54695,8% | 47597% | 41997,5% | 439 94,2% | 459 95,4% | 35489,5% | 40996,3% | ||||

| Distinto de España | 214,1% | 173% | 153% | 112,5% | 27 5,8% | 224,6% | 4110,5% | 163,7% | ||||

| NA | 20,4% | 71,2% | 00% | 00% | 30,6% | 30,6% | 00% | 00% | ||||

| Condición académica | 0,355 | 0,227 | 0,299 | 0,350 | ||||||||

| Repetidore/as | 8416,5% | 569,7% | 7415,2% | 368,4% | 72 15,8% | 4810,6% | 5814,7% | 327,6% | ||||

| No repetidore/as | 41080,7% | 47282,8% | 41684,8% | 39491,6% | 384 84,2% | 406 89,4% | 33785,3% | 39392,4% | ||||

| NA | 142,8% | 427,4% | 00% | 00% | 132,8% | 306,2% | 00% | 00% | ||||

| Nivel de rentac | 0,975 | 0,989 | 0,616 | 0,934 | ||||||||

| Baja | 20340% | 223 39,1% | 20341,4% | 18041,9% | 21145% | 151 31,2% | 13734,7% | 13732,2% | ||||

| Alta | 30560% | 347 60,9% | 28758,6% | 25058,1% | 25855% | 333 68,8% | 25865,3% | 28867,8% | ||||

| Población del municipiod | 0,825 | 0,749 | 0,809 | 0,670 | ||||||||

| <20.000 hab. | 6813,4% | 14124,7% | 6813,9% | 9822,8% | 4810,2% | 10120,9% | 246,1% | 9422,1% | ||||

| 20.000-50.000 hab. | 13727% | 16428,8% | 11924,3% | 16438,1% | 11324,1% | 12325,4% | 11328,6% | 9722,8% | ||||

| >50.000 hab. | 303 59,6% | 265 46,5% | 30361,8% | 16839,1% | 308 65,7% | 260 53,7% | 25865,3% | 23455,1% | ||||

| Titularidad del centro educativo | 0,266 | 0,312 | 0,221 | 0,243 | ||||||||

| Público | 421 82,9% | 292 51,2% | 40382,2% | 21349,5% | 381 81,2% | 211 43,6% | 30777,7% | 15937,4% | ||||

| Concertado | 8717,1% | 278 48,8% | 8717,8% | 21750,5% | 8818,8% | 273 56,4% | 8822,3% | 26662,6% | ||||

ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria; GC: grupo de comparación; GI: grupo de intervención; NA: datos no disponibles por falta de respuesta.

Prueba ji al cuadrado ajustada por el diseño muestral complejo que tiene en cuenta los centros educativos como conglomerados.

El nivel de renta corresponde a la renta media por hogar de la sección censal13 del centro educativo en 2019 y se ha dividido en los grupos alta y baja utilizando la mediana del total de centros (29.300 €) como punto de corte.

Entre octubre y abril hubo una notable pérdida de sujetos en ambos cursos: en 3.° de ESO, el GC pasó de 508 a 250, y el GI de 570 a 296; y en 4.° de ESO, el GC pasó de 469 a 197 y el GI de 484 a 239. Para abordar esta pérdida, los resultados se ajustaron mediante el método de inverse probability weighting (IPW), considerando el centro educativo y el sexo del alumnado. Este ajuste se aplicó a los centros que no perdieron el 100% de observaciones: 6 de 10 del GI y 8 de 9 del GC en 3.° de ESO, y 8 de 10 del GI y 7 de 8 del GC en 4.° de ESO.

Intervención y variablesEl Programa ARGOS Comunitario-Educativo constó de seis sesiones de 50 minutos, organizadas en dos manuales disponibles en www.e-drogas.es. Incluyó tres unidades para 1.° de ESO (Alcohol: conciencia con ciencia) y tres para 2.° de ESO (Drogas: ALTACAN), en las que se abordan temas como el consumo de alcohol, tabaco y cannabis, la desmitificación de mitos, la oposición de expectativas con consecuencias y la comprensión de leyes protectoras. Las unidades primera y tercera fueron impartidas por el profesorado, y la segunda por profesionales sanitarios del centro de salud de referencia. El alumnado de 4.° de ESO del GI recibió la intervención en los cursos 2017-2018 y 2018-2019, mientras que el de 3.° de ESO la recibió en los cursos 2018-2019 y 2019-2020.

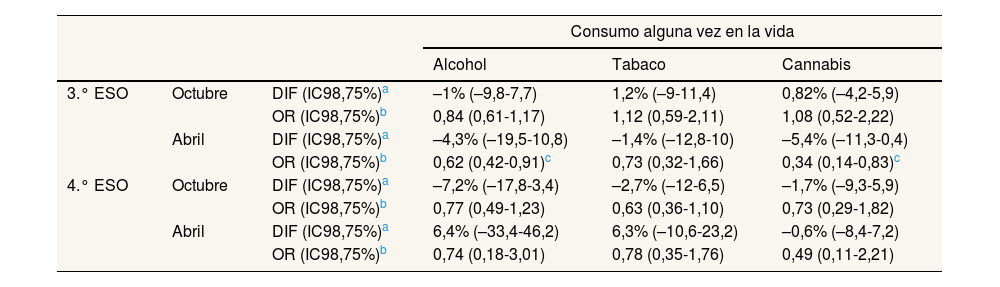

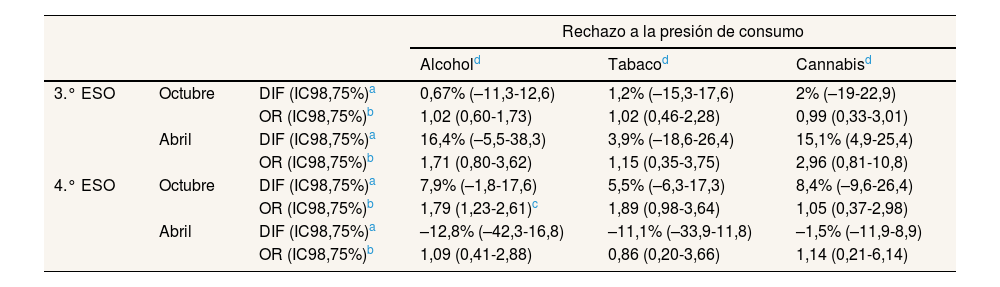

El cuestionario utilizado, basado en la ESTUDES 2018, constó de 49 preguntas, de las cuales se seleccionaron los ítems presentados en las tablas 2-4. Las variables principales incluyeron el consumo alguna vez en la vida de alcohol, tabaco y cannabis. Además, como variables secundarias se evaluaron el rechazo a la presión grupal y la percepción del riesgo asociado a determinados tipos de consumo. En las figuras 1 y 2 se presentan los consumos de alcohol y tabaco alguna vez en la vida diferenciados por sexo, por ser los más prevalentes.

Resultados del grupo de intervención en referencia al grupo de comparación, en diferencia de medias y odds ratio de regresión logística, del consumo alguna vez en la vida de alcohol, tabaco y cannabis, por curso y fase del estudio

| Consumo alguna vez en la vida | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Alcohol | Tabaco | Cannabis | |||

| 3.° ESO | Octubre | DIF (IC98,75%)a | –1% (–9,8-7,7) | 1,2% (–9-11,4) | 0,82% (–4,2-5,9) |

| OR (IC98,75%)b | 0,84 (0,61-1,17) | 1,12 (0,59-2,11) | 1,08 (0,52-2,22) | ||

| Abril | DIF (IC98,75%)a | –4,3% (–19,5-10,8) | –1,4% (–12,8-10) | –5,4% (–11,3-0,4) | |

| OR (IC98,75%)b | 0,62 (0,42-0,91)c | 0,73 (0,32-1,66) | 0,34 (0,14-0,83)c | ||

| 4.° ESO | Octubre | DIF (IC98,75%)a | –7,2% (–17,8-3,4) | –2,7% (–12-6,5) | –1,7% (–9,3-5,9) |

| OR (IC98,75%)b | 0,77 (0,49-1,23) | 0,63 (0,36-1,10) | 0,73 (0,29-1,82) | ||

| Abril | DIF (IC98,75%)a | 6,4% (–33,4-46,2) | 6,3% (–10,6-23,2) | –0,6% (–8,4-7,2) | |

| OR (IC98,75%)b | 0,74 (0,18-3,01) | 0,78 (0,35-1,76) | 0,49 (0,11-2,21) | ||

DIF: diferencia de medias; IC98,75%: intervalo de confianza del 98,75%; OR: odds ratio.

Diferencia de medias e IC98,75% en el consumo entre el grupo de intervención y el grupo de comparación, calculado con t-test de diferencias.

Resultados del grupo de intervención en referencia al grupo de comparación, en diferencia de medias y odds ratio de regresión logística, del rechazo a la presión de consumo de alcohol, tabaco y cannabis, por curso y fase del estudio

| Rechazo a la presión de consumo | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Alcohold | Tabacod | Cannabisd | |||

| 3.° ESO | Octubre | DIF (IC98,75%)a | 0,67% (–11,3-12,6) | 1,2% (–15,3-17,6) | 2% (–19-22,9) |

| OR (IC98,75%)b | 1,02 (0,60-1,73) | 1,02 (0,46-2,28) | 0,99 (0,33-3,01) | ||

| Abril | DIF (IC98,75%)a | 16,4% (–5,5-38,3) | 3,9% (–18,6-26,4) | 15,1% (4,9-25,4) | |

| OR (IC98,75%)b | 1,71 (0,80-3,62) | 1,15 (0,35-3,75) | 2,96 (0,81-10,8) | ||

| 4.° ESO | Octubre | DIF (IC98,75%)a | 7,9% (–1,8-17,6) | 5,5% (–6,3-17,3) | 8,4% (–9,6-26,4) |

| OR (IC98,75%)b | 1,79 (1,23-2,61)c | 1,89 (0,98-3,64) | 1,05 (0,37-2,98) | ||

| Abril | DIF (IC98,75%)a | –12,8% (–42,3-16,8) | –11,1% (–33,9-11,8) | –1,5% (–11,9-8,9) | |

| OR (IC98,75%)b | 1,09 (0,41-2,88) | 0,86 (0,20-3,66) | 1,14 (0,21-6,14) | ||

DIF: diferencia de medias; IC98,75%: intervalo de confianza del 98,75%; OR: odds ratio.

Diferencia de medias e IC98,75% en el rechazo a la presión social entre el grupo de intervención y el grupo de comparación, calculado con t-test de diferencias.

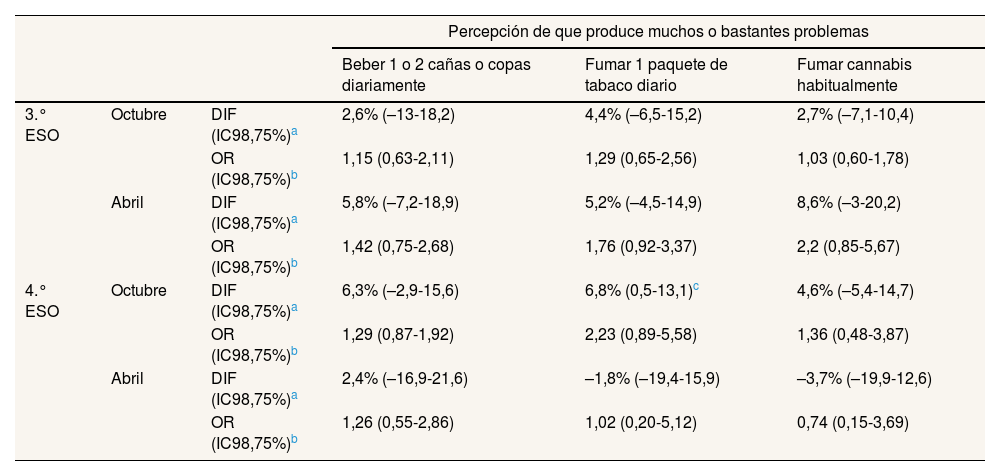

Resultados del grupo de intervención en referencia al grupo de comparación, en diferencia de medias y odds ratio de regresión logística, de la percepción de riesgo asociado al consumo de alcohol, tabaco y cannabis, por curso y fase del estudio

| Percepción de que produce muchos o bastantes problemas | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Beber 1 o 2 cañas o copas diariamente | Fumar 1 paquete de tabaco diario | Fumar cannabis habitualmente | |||

| 3.° ESO | Octubre | DIF (IC98,75%)a | 2,6% (–13-18,2) | 4,4% (–6,5-15,2) | 2,7% (–7,1-10,4) |

| OR (IC98,75%)b | 1,15 (0,63-2,11) | 1,29 (0,65-2,56) | 1,03 (0,60-1,78) | ||

| Abril | DIF (IC98,75%)a | 5,8% (–7,2-18,9) | 5,2% (–4,5-14,9) | 8,6% (–3-20,2) | |

| OR (IC98,75%)b | 1,42 (0,75-2,68) | 1,76 (0,92-3,37) | 2,2 (0,85-5,67) | ||

| 4.° ESO | Octubre | DIF (IC98,75%)a | 6,3% (–2,9-15,6) | 6,8% (0,5-13,1)c | 4,6% (–5,4-14,7) |

| OR (IC98,75%)b | 1,29 (0,87-1,92) | 2,23 (0,89-5,58) | 1,36 (0,48-3,87) | ||

| Abril | DIF (IC98,75%)a | 2,4% (–16,9-21,6) | –1,8% (–19,4-15,9) | –3,7% (–19,9-12,6) | |

| OR (IC98,75%)b | 1,26 (0,55-2,86) | 1,02 (0,20-5,12) | 0,74 (0,15-3,69) | ||

DIF: diferencia de medias; IC98,75%: intervalo de confianza del 98,75%; OR: odds ratio.

Diferencia de medias e IC98,75% en la percepción de riesgo entre el grupo de intervención y el grupo de comparación, calculado con t-test de diferencias.

El análisis de los datos se realizó con el paquete Survey12 (v4.4-2) de R (v4.3.0). Se definió un diseño muestral complejo (svydesign), con los pesos hallados mediante IPW y los centros educativos como conglomerados para ajustar errores estándar al nivel de centro. Para abordar las comparaciones múltiples derivadas del análisis en cuatro momentos se aplicó la corrección de Bonferroni, ajustando el nivel de significación de 0,05 a 0,0125 (0,05/4). Por ello, los intervalos de confianza se presentan al 98,75% en lugar de al 95%. Las diferencias sociodemográficas entre el GI y el GC se analizaron con ji al cuadrado (svychisq), y las diferencias de medias (GI−GC) con t-test (svyttest). Se aplicaron modelos de regresión logística (svyglm) para comparar grupos, considerando como variables dependientes —respecto a alcohol, tabaco y cannabis— el consumo, el rechazo a la presión del grupo y la percepción de riesgo, y como variable explicativa el grupo (control o intervención), ajustado por sexo (chico/a), condición académica (repetidor: sí/no), población del municipio (<20.000, 20.000-50.000 o>50.000) y titularidad del centro (público o concertado). No se ajustó por nacionalidad (baja representación) ni por renta media por hogar de la sección censal del centro educativo (alta colinealidad en el factor de inflación de la varianza en los modelos desarrollados).

ResultadosEn 3.° de ESO, los datos de la tabla 2 muestran odds ratio (OR) estadísticamente significativas en abril para el consumo alguna vez en la vida de alcohol (OR: 0,62; intervalo de confianza [IC]: 0,42-0,91) y de cannabis (OR: 0,34; IC: 0,14-0,83), lo que indica una menor probabilidad de consumo en el GI. Las diferencias de medias y las OR <1 en abril en 3.° de ESO y en octubre en 4.° de ESO reflejan un menor consumo del GI en abril para todas las sustancias, pero no se cumple este patrón en las mediciones de octubre en 3.° de ESO y de abril en 4.° de ESO.

En la figura 1 puede verse que las chicas de ambos grupos muestran mayores prevalencias de consumo de alcohol alguna vez en la vida en 3.° de ESO, con una mayor evolución del consumo durante el desarrollo del curso. Sin embargo, en 4.° de ESO esta tendencia se invierte. Con excepción de los chicos en abril en 4.° de ESO, el GI presenta menores niveles de consumo que el GC en ambos sexos.

Por otro lado, en la figura 2 se observa que el consumo de tabaco alguna vez en la vida es más frecuente en 3.° de ESO en las chicas del GC y del GI, manteniéndose esta tendencia en 4.° de ESO. Solo en la medición de octubre en 4.° de ESO tanto los chicos como las chicas del GI muestran una menor prevalencia de consumo en comparación con el GC. Los intervalos de confianza en ambas figuras reflejan una alta dispersión en las respuestas de abril.

La tabla 3 muestra, en abril en 3.° de ESO, una diferencia estadísticamente significativa de medias entre el GI y el GC para el rechazo a la presión para consumir cannabis (15,1% [4,9% a 25,4%]). En 4.° de ESO, en octubre se observó una OR significativa para el alcohol (OR: 1,79; IC: 1,23-2,61), indicando una mayor probabilidad de rechazo de la presión en el GI. Las diferencias de medias y las OR>1 en 3.° de ESO (salvo OR: 0,99, IC: 0,33-3,01, en cannabis en octubre en 3.° de ESO) y en la recogida de datos de octubre en 4.° de ESO muestran un mayor rechazo de la presión en el alumnado del GI. Este efecto desaparece en abril en 4.° de ESO.

La tabla 4 muestra una diferencia estadísticamente significativa de medias entre el GI y el GC para la percepción del riesgo sobre fumar tabaco diariamente (6,8% [0,5% a 13,1%]). Excepto en abril en 4.° de ESO, las diferencias de medias entre el GI y el GC son positivas y las OR son >1, indicando una tendencia de mayor prevalencia de percepción del riesgo en el GI para las tres variables analizadas.

DiscusiónEn la primera evaluación del Programa ARGOS16, que abordó las tres unidades didácticas de Alcohol: conciencia con ciencia impartidas en 1.° de ESO, se realizaron mediciones antes (octubre) y después de la intervención (abril) durante ese mismo curso. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el consumo de alcohol entre el GI y el GC, pero sí se encontraron diferencias en la percepción del riesgo sobre el consumo de esta sustancia. Una explicación de este hallazgo es que el alumnado de 1.° de ESO, en su mayoría, se encuentra por debajo de la edad media de inicio del consumo, lo que limita la prevalencia suficiente para detectar cambios relevantes en los comportamientos evaluados.

A partir de esta hipótesis, en la segunda17 y la tercera (actual) evaluaciones se realizaron las mediciones en cursos posteriores a la intervención, con el fin de evaluar el impacto de las unidades didácticas en una etapa en la que los consumos son más frecuentes y facilitar una mejor detección de diferencias entre grupos. Se consideró una opción viable, aunque impide establecer con precisión el estado inicial del alumnado en relación con los consumos. Asimismo, realizar un estudio longitudinal que siguiera a una misma cohorte desde 1.° hasta 4.° de ESO habría sido muy costoso en términos de tiempo y recursos.

En la segunda evaluación17, que solo incluyó las unidades didácticas de 1.° de ESO, Alcohol: conciencia con ciencia, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en el consumo de alcohol en 2.° de ESO, junto con un aumento en la percepción del riesgo y en el conocimiento sobre la relación entre el consumo de alcohol y situaciones problemáticas. Sin embargo, este impacto positivo disminuía en 3.° de ESO, lo que llevó a recomendar la incorporación de las unidades didácticas de 2.° de ESO, Drogas: ALTACAN, y a evaluar si su inclusión generaba un efecto en 3.° y 4.° de ESO.

Los resultados del presente estudio sugieren un efecto limitado de la intervención en 3.° de ESO y en la medición de octubre en 4.° de ESO, con menores probabilidades de consumo alguna vez en la vida en el GI en abril en 3.° de ESO para alcohol (OR: 0,62) y cannabis (OR: 0,34). En estas fases del estudio también se observaron modestas mejoras en habilidades de rechazo a la presión social y en percepción del riesgo. En abril en 4.° de ESO los resultados no indicaron un impacto positivo, con mayor prevalencia del consumo de alcohol y tabaco en el GI.

Una de las limitaciones del estudio fue que la pandemia de COVID-19 dificultó la conformación del GI, ya que varios centros no pudieron completar la intervención ARGOS durante el curso anterior. Esto generó diferencias, aunque no estadísticamente significativas, en variables como la titularidad de los centros, y junto con la ausencia de un muestreo probabilístico podría haber introducido un sesgo de selección.

Además, la recopilación de datos tras la pandemia se vio afectada por el modelo semipresencial, las restricciones sanitarias18 y problemas técnicos en los servidores informáticos, lo que provocó una notable pérdida de participantes entre octubre y abril. Si bien el tamaño de la muestra disponible respalda la validez del estudio, estas limitaciones metodológicas podrían haber influido en la precisión de los resultados. En particular, podrían explicar las discrepancias observadas entre los valores de OR y las diferencias de medias en las tablas de resultados, así como la excesiva amplitud de determinados IC.

La presión de grupo influye sustancialmente en el consumo de alcohol y el desarrollo de dependencia, determinando la cantidad y la frecuencia de la ingesta19,20. Entrenar a los adolescentes en habilidades para resistir la presión de pares es esencial, ya que el alcohol y el tabaco son puertas de entrada a otras drogas21. Si bien el Programa ARGOS ha mostrado algunas señales de impacto en este ámbito, es necesario reforzar sus contenidos para consolidar y ampliar estos efectos.

Diferentes estudios muestran que una mayor percepción del riesgo se asocia con una menor prevalencia del consumo de alcohol22,23 y de cannabis24. La percepción del riesgo es crucial para prevenir el consumo de sustancias, destacando la efectividad de programas que mejoran esta percepción25,26. En la evaluación de este programa se observaron algunos indicios de mejora en la percepción del riesgo, aunque con un alcance limitado, lo que sugiere la necesidad de potenciar estos enfoques en futuras intervenciones.

La perspectiva de género es clave en la prevención del consumo de sustancias debido a la existencia de diferencias en factores de riesgo y protección entre hombres y mujeres27. Incorporar componentes específicos que aborden la vulnerabilidad de género podría mejorar la efectividad de los programas de prevención28,29. El diseño de ARGOS incluye esta perspectiva en sus manuales, y futuras evaluaciones deberían ampliar el análisis por sexo. En este estudio se observó que las chicas comienzan antes a consumir alcohol y tabaco, y aunque esta tendencia se invierte en 4.° de ESO para el alcohol, no ocurre lo mismo con el tabaco. No se evidenció un impacto diferenciado por sexo.

En el contexto de la evaluación de este programa de prevención de consumo de sustancias en adolescentes es relevante considerar los hallazgos de otros programas efectivos:

- •

Mantente REAL es un programa de prevención escolar diseñado para reducir el consumo de drogas y otros comportamientos problemáticos entre adolescentes. Se evaluaron 12 lecciones implementadas en 1.° de ESO con un diseño experimental y se halló que los estudiantes que recibieron la intervención tuvieron diferencias estadísticamente significativas en comparación con los estudiantes del grupo control respecto a consumo excesivo de alcohol (p <0,05) y episodios de intoxicación (p <0,01)30.

- •

Saluda es una intervención protocolizada para la prevención del abuso de alcohol y otras drogas recreativas en el ámbito del ocio, dirigida a adolescentes de 12 a 16 años, con nueve sesiones entre 3.° y 4.° de ESO. Se evaluó con un diseño cuasiexperimental con un único grupo en el que se halló una disminución estadísticamente significativa de la percepción normativa del consumo de alcohol en fin de semana (p <0,01), del consumo de tabaco habitual (p <0,01) y del consumo de cannabis (p <0,01)31.

- •

El programa de prevención del Instituto de Adicciones de Madrid Salud (IAMS) constó de tres sesiones y se evaluó en estudiantes de 13 a 18 años con un diseño cuasiexperimental pre-post con grupo control. Respecto a las medidas post intergrupo, se registraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al alcohol en consumo (p <0,05) y norma subjetiva (p <0,01), y en cuanto al cannabis en autoeficacia (p <0,05)32.

Los resultados de estos programas destacan la efectividad de intervenir al inicio de la adolescencia para prevenir el consumo de sustancias. Al igual que ellos, ARGOS también busca equipar a los adolescentes con habilidades para resistir la presión social y promover el desarrollo psicosocial positivo, además de aumentar la percepción del riesgo del consumo de sustancias. A diferencia de estos tres programas y sus correspondientes evaluaciones, ARGOS ha contado con seis sesiones desarrolladas en 1.° y 2.° de ESO evaluadas en cursos posteriores para analizar la durabilidad de su eficacia, lo cual puede implicar la obtención de resultados menos significativos en cuanto a consumo de alcohol, tabaco y cannabis.

A modo de conclusión, este estudio evidencia que el programa ARGOS Comunitario-Educativo presenta una efectividad limitada en la prevención del consumo de sustancias durante 3.° de ESO y comienzos de 4.° de ESO. Para consolidar y aumentar el impacto protector de la intervención preventiva se recomienda a los centros educativos de la Región de Murcia la implantación de las unidades didácticas Pillando Fake News y Nudos en 3.° de ESO (manuales disponibles en https://www.e-drogas.es/), como refuerzo preventivo, cuya eficacia será analizada en la próxima evaluación del programa ARGOS.

Disponibilidad de bases de datos y material para réplicaPara solicitar acceso a la base de datos y material para réplica, por favor, póngase en contacto con la autora de correspondencia.

Los programas de prevención de consumo de sustancias en adolescentes son efectivos cuando se basan en la evidencia y abordan habilidades socioemocionales. Las revisiones destacan que los enfoques integrales y bien adaptados pueden reducir significativamente el riesgo de consumo.

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?Se prueba que un programa comunitario-educativo como ARGOS, que promueve una estrategia comunitaria de formación y participación, es moderadamente efectivo en la prevención del consumo de sustancias en adolescentes.

¿Cuáles son las implicaciones de los resultados obtenidos?Se impulsa la continuidad del Programa ARGOS y se recomienda su refuerzo con más unidades didácticas con la finalidad de potenciar el impacto en el alumnado de la Región de Murcia.

Miquel Serra Burriel.

Declaración de transparenciaEl autor principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Contribuciones de autoríaA.B. Villar Lorenzo y B.A. Medina Infante realizaron la concepción y el diseño del estudio, y la recogida de datos. M. Díaz Cutillas efectuó el análisis y la interpretación de los datos. I. Espí Ballester y C. Puerta Ortuño colaboraron en la escritura del manuscrito. S. López Davis y O. Monteagudo Piqueras desarrollaron la concepción inicial y ampliaron los contenidos. Todas las personas firmantes revisaron el contenido del estudio y realizaron aportaciones relevantes.

AgradecimientosSe agradece la colaboración de los técnicos de los ayuntamientos de la Red Local de Prevención de Adicciones de la Región de Murcia, quienes desempeñaron un papel crucial en la selección de los centros educativos y en la difusión de la actividad investigadora. Asimismo, extendemos el agradecimiento al profesorado de los centros educativos seleccionados, que implementó las unidades didácticas y participó activamente en la recolección de datos.

FinanciaciónEl estudio fue cofinanciado por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia y por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas.

Conflictos de interesesNinguno.