Identificar las variables que influyen en el riesgo autopercibido de padecer cáncer y explorar los principales motivos asociados al riesgo autopercibido.

MétodoEstudio transversal mediante un cuestionario diseñado ad hoc, realizado entre los meses de febrero y septiembre de 2020. Se recogieron telefónicamente 4769 respuestas de hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en España, con una tasa de respuesta del 29,6%. Se llevaron a cabo un análisis descriptivo y un modelo de regresión logística binaria usando el riesgo autopercibido de padecer cáncer como variable dependiente.

ResultadosMás de un 60% de la población encuestada cree tener un riesgo muy alto o alto de ser diagnosticados en algún momento de sus vidas. Haber tenido o tener experiencias tanto ajenas como propias cercanas al cáncer incrementa sustancialmente la probabilidad de tener un riesgo elevado de padecer la enfermedad (ORc: 3,950, IC95%: 3,316-4,706 y ORc: 3,243, IC95%: 2,284-4,605, respectivamente). Además, se ha demostrado que otras variables tanto sociodemográficas como actitudinales influyen en el riesgo autopercibido de padecer cáncer.

ConclusionesLas experiencias cercanas con el cáncer impactan significativamente en la mayor percepción de riesgo de padecer la enfermedad. Otras variables relacionadas con el estilo de vida o el perfil sociodemográfico también aumentan la probabilidad de que esta percepción sea más elevada. Por tanto, estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de reforzar políticas públicas desde el ámbito de la prevención primaria y secundaria, de cara a mejorar la percepción del riesgo percibido de padecer cáncer en las personas menos sensibilizadas.

To identify the variables that influence the most the self-perceived risk of developing cancer and to explore the main reasons associated with the degree of self-perceived risk.

MethodA cross-sectional study was carried out using a questionnaire designed ad hoc, between February and September 2020. A total of 4769 responses were collected by telephone from men and women over 18 years of age residing in Spain, with a response rate of 29.6%. A descriptive analysis and a binary logistic regression model were performed using the self-perceived risk of developing cancer as the dependent variable.

ResultsMore than 60% of the participating population believe they have a very high or high risk of being diagnosed at some point in their lives. Having experienced cancer either firsthand or through close family members substantially increased the probability of having a very high or high risk of developing the disease (aOR: 3.243, 95% CI: 2.284-4.605, and aOR: 3.950, 95%CI: 3.316-4.706, respectively). In addition, other sociodemographic and attitudinal variables have been shown to influence the self-perceived risk of developing cancer.

ConclusionsClose experiences with cancer, either one's own or someone else's, have a significant impact on the higher perception of risk of suffering from the disease. Other variables related to lifestyle or sociodemographic profile that increase the probability that this perception is higher. Therefore, these findings highlight the importance of reinforcing public policies in the field of primary and secondary prevention in order to improve the perception of cancer risk in less aware people.

En los países de la Unión Europea, el cáncer es la segunda causa de mortalidad, con un total de 1,2 millones de muertes al año, suponiendo un 26% del total de los fallecimientos1. España es el cuarto país de la Unión Europea en fallecidos por cáncer y el quinto en número de nuevos casos diagnosticados al año2, posicionándose como uno de los principales problemas sanitarios de la ciudadanía.

Durante las últimas décadas han proliferado las investigaciones que demuestran cómo determinados factores de riesgo pueden incrementar sustancialmente la probabilidad de ser diagnosticados de cáncer3. Así, el desarrollo del cáncer está muy asociado a los estilos de vida, llegándose a estimar que entre el 30% y el 50% de los nuevos diagnósticos podrían ser evitados siguiendo hábitos de vida saludable y rehuyendo los principales factores de riesgo4. Algunos de los principales factores de riesgo empíricamente asociados a la enfermedad son el consumo de tabaco5 y su exposición a este6, el consumo de alcohol7, la alimentación y la dieta8, la obesidad y el sobrepeso9, y la exposición a la contaminación atmosférica10. No obstante, resulta fundamental matizar que dichos factores de riesgo no son atribuibles a todos los tipos de tumores, por lo que la construcción individual del riesgo percibido puede estar especialmente vinculada a las particularidades de los tumores más incidentes. Así, estos tumores, que en general cuentan con una mayor cobertura mediática y científica, son el colorrectal, el de mama, el de próstata y el de pulmón.

De todos los riesgos, aunque hay algunos que escapan del control de las personas, otros tantos pueden ser evitados modificando el estilo de vida y tratando de reducir el impacto medioambiental11. Por ello, la prevención primaria se erige como un pilar fundamental en la lucha contra el cáncer, buscando concienciar a la población general y de riesgo sobre las consecuencias derivadas de determinados estilos de vida12. A pesar de que son las instituciones públicas las encargadas de implementar políticas cuyo objetivo sea prevenir conductas de riesgo, realizar un diagnóstico del conocimiento y de la percepción del cáncer de la población general resulta de igual manera fundamental para profesionales sanitarios, investigadores y otros agentes clave.

También es importante la prevención secundaria, basada en programas de cribado con pruebas diagnósticas a personas a priori sanas, pero que pertenecen a un grupo de riesgo13. Existen diferentes tipos de pruebas adecuadas y validadas en función del tipo de cáncer que se desea detectar14–16. No obstante, la participación, que es el principal indicador de la efectividad de los programas de cribado17, no siempre llega a los estándares a los que se aspira, siendo esto consecuencia del desconocimiento de la existencia de las pruebas diagnósticas o de la baja percepción del riesgo autopercibido de la salud en general18. Los resultados de estas investigaciones ponen de manifiesto la necesidad de informar y educar a la totalidad de la población sobre la existencia y la importancia de los programas de cribado.

La convergencia entre la prevención primaria y la prevención secundaria representa una estrategia integral en la lucha contra el cáncer. Es crucial reconocer que ciertos grupos sociodemográficos muestran una mayor predisposición a adoptar medidas preventivas. Factores sociodemográficos como el sexo, el lugar de residencia19 y especialmente la edad20 influyen de manera significativa en la probabilidad de contraer la enfermedad. Los individuos de mayor edad, sobre todo aquellos en rangos etarios avanzados, tienden a ser más conscientes de los riesgos asociados con el cáncer y, por ende, están más inclinados a participar en programas de prevención y detección temprana18. Estas consideraciones destacan la importancia de abordar las inequidades en la prevención y la detección del cáncer, asegurando que todos los grupos de la población tengan un acceso equitativo a la información y a los servicios necesarios para reducir la carga de esta enfermedad.

No obstante, es importante destacar que la percepción de riesgo de la población puede no alinearse siempre con los factores de riesgo empíricamente establecidos. Esta percepción está influenciada por múltiples factores, incluyendo la información recibida, las experiencias personales y la percepción de control sobre los riesgos.

La percepción del riesgo influye en la disposición de las personas a adoptar comportamientos saludables en torno a la prevención, tanto primaria como secundaria21. Además, esta percepción y el conocimiento influyen de diversas maneras en cómo las personas actúan ante la aparición, hipotética o no, de síntomas, acrecentándose esto principalmente en poblaciones de sexo masculino, envejecidas y vulnerables en términos socioeconómicos22. Entender la percepción del riesgo es fundamental para mejorar las estrategias de prevención. De esta manera, cabe señalar que una alta percepción puede incentivar la adopción de medidas preventivas por parte de la comunidad18. En sentido inverso, la literatura también indica que si los individuos perciben un bajo riesgo de contraer la enfermedad es menos probable que tomen medidas preventivas, incluso estando expuestos a factores de riesgo significativos23.

Si bien existen investigaciones que han tratado estas cuestiones, son escasas las que abordan de manera integral todos los factores que pueden incidir en el riesgo autopercibido de ser diagnosticado de cáncer en España. Por ello, resulta pertinente considerar variables de índole sociodemográfica y ambiental, variables relacionadas con los hábitos de consumo y variables relacionadas con la percepción, el conocimiento, las actitudes y los comportamientos hacia la enfermedad oncológica.

Por todo lo anterior, los principales objetivos de la presente investigación son identificar las variables que influyen en el riesgo autopercibido de padecer cáncer de la población residente en España mayor de 18 años, así como explorar los principales motivos asociados al riesgo autopercibido.

MétodoParticipantes y muestraSe realizó una encuesta telefónica a población mayor de 18 años residente en España. Para configurar el marco muestral se emplearon dos bases de datos diferenciadas: una de hogares, en la que figura el teléfono fijo, y otra de teléfonos móviles generados aleatoriamente a partir de los prefijos facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la empresa encargada de llevar a cabo el trabajo de campo. Los participantes de esta encuesta fueron seleccionados mediante un proceso de muestreo aleatorio estratificado con asignación proporcional por comunidad autónoma, con aplicación de cuotas de sexo y edad en la selección de las unidades de última etapa, y una única entrevista por hogar. La selección del hogar fue estrictamente aleatoria por estrato. Para minimizar los errores de no cobertura se aplicó una distribución 50/50% entre teléfonos móviles y fijos. En el caso de móviles, la unidad última de selección fue el individuo y no el hogar. El tamaño final de la muestra ascendió a 4769 entrevistas, lo que supuso un error total del±2%, partiendo de los supuestos habituales de un muestreo aleatorio simple, es decir, máxima heterogeneidad (P=Q) y un intervalo de confianza del 95% (IC95%). Las entrevistas se llevaron a cabo telefónicamente en dos oleadas entre los meses de febrero y septiembre de 2020. El trabajo de campo fue encargado a la empresa Demométrica. El motivo de la realización del trabajo de campo en dos oleadas diferenciadas fue el decreto del estado de alarma y el consiguiente confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19, el día 13 de marzo de 2020. No obstante, tras un análisis exploratorio de los datos, no se encontraron diferencias significativas relevantes entre ambas oleadas (véase Tabla S1 en Material Suplementario).

Instrumento de mediciónSe diseñó un cuestionario ad hoc, disponible en el Material Suplementario, basado en una revisión bibliográfica de investigaciones similares y recogiendo preguntas del cuestionario de la primera edición del Oncobarómetro, de 2010. El cuestionario incluyó bloques de preguntas sociodemográficas, riesgo percibido de padecer cáncer, salud autopercibida, conocimiento de factores de riesgo y síntomas, relación con el cáncer y sobre la demora de solicitar asistencia médica ante la aparición de síntomas.

- 1)

Variable dependiente: riesgo percibido de padecer cáncer

Se preguntó a los participantes sobre el riesgo percibido de tener cualquier tipo de cáncer a lo largo de su vida, siendo esta la única variable dependiente de la investigación. Esto permitió clasificar a los participantes en personas que perciben un riesgo «muy alto o alto» y los que perciben un riesgo «bajo o muy bajo» de padecer una enfermedad oncológica. Adicionalmente, en función de sus respuestas, se preguntó a los participantes cuáles eran los principales motivos por los que creían que dicho riesgo es alto o bajo. Para analizar la variable de riesgo autopercibido de padecer cáncer, únicamente se han considerado las respuestas «muy alto», «alto», «bajo» y «muy bajo», excluyendo las categorías «no sabe», «no contesta» y «tengo cáncer en la actualidad». De esta manera, el número total de casos válidos asciende a 4149.

- 2)

Variables predictoras

En primer lugar, se preguntó a todos los participantes por algunas de sus características sociodemográficas más relevantes: edad, sexo, lugar de residencia, país de nacimiento, estado civil y nivel de estudios. También se consideró relevante conocer si los participantes habían sido alguna vez diagnosticados de cáncer y si alguna vez algún familiar cercano había padecido cáncer.

Por otra parte, siguiendo investigaciones previas24,25 se les preguntó sobre la percepción de riesgo comparado, definido como la estimación de diagnósticos de cáncer para personas de su misma edad en los próximos 10 años.

Además, se les preguntó acerca de su estado de salud autopercibida y cuán saludable era su vida en relación con sus hábitos diarios, siendo las categorías de respuesta «nada saludable», «poco saludable», «bastante saludable» o «muy saludable».

Los autores consideraron pertinente tratar de medir el grado de conocimiento sobre factores de riesgo de padecer cáncer, para lo que se creó una variable ad hoc, cuya construcción y operatividad pueden consultarse en la tabla S2 del Material Suplementario. Asimismo, también se buscó conocer la disposición a buscar atención sanitaria temprana ante la hipotética aparición de síntomas que podrían estar relacionados con cáncer; la operatividad de esta variable figura en la tabla S3 del Material Suplementario.

Recogida de datosLas principales incidencias previstas ajenas al muestreo fueron la forma de administración del cuestionario, el tiempo necesario para su cumplimentación (la duración estimada inicial de cumplimentación era de 20-25 minutos) y las tasas de no respuesta por pregunta, debido al posible rechazo o incomprensión que estas pudiesen generar. Con el fin de minimizar este tipo de incidencias, se realizó una prueba piloto a 50 personas y las incidencias detectadas fueron corregidas para el resto de las entrevistas.

Las sustituciones de los números de teléfono de la muestra titular se realizaron, por una parte, ante la negativa explícita de participar por parte de las personas con las que se logró contactar, y por otra, cuando no hubo respuesta en los sucesivos intentos llevados a cabo durante la semana de referencia. Cada número de teléfono estuvo en campo durante una semana y se realizaron llamadas reiteradas a horas y días alternos. Además, como respuestas válidas únicamente se tuvieron en cuenta aquellas entrevistas completadas en su totalidad, y se consideraron como perdidas aquellas que abandonaron antes de finalizar su cumplimentación. Finalmente, la tasa de respuesta global ascendió al 29,6%, siendo los principales motivos de negativa el no querer participar en encuestas o no disponer de tiempo.

Análisis estadísticoSe llevó a cabo un análisis descriptivo de todas las variables que conforman el cuestionario a través de tablas de frecuencias absolutas y porcentajes para las variables categóricas, y media y desviación típica para las variables continuas. Además, se analizaron de forma descriptiva las respuestas relativas a los motivos por los que las personas entrevistadas consideran que el riesgo de padecer cáncer es mayor o menor. Adicionalmente, se realizó un modelo de regresión logística binaria para identificar qué variables son las que más aumentan la probabilidad de tener un riesgo autopercibido muy alto o alto de padecer cáncer, frente a tener un riesgo bajo o muy bajo. El proceso de selección de variables para determinar el modelo final se hizo en dos pasos, incluyendo en primer lugar variables con evidencia teórica presente en la literatura y, en segundo lugar, variables que mostraran una asociación estadísticamente significativa. Para evaluar la significación estadística de los resultados del estudio se fijó un valor de <0,05. Se empleó el software estadístico IBM SPSS Statistic v27 para analizar los datos.

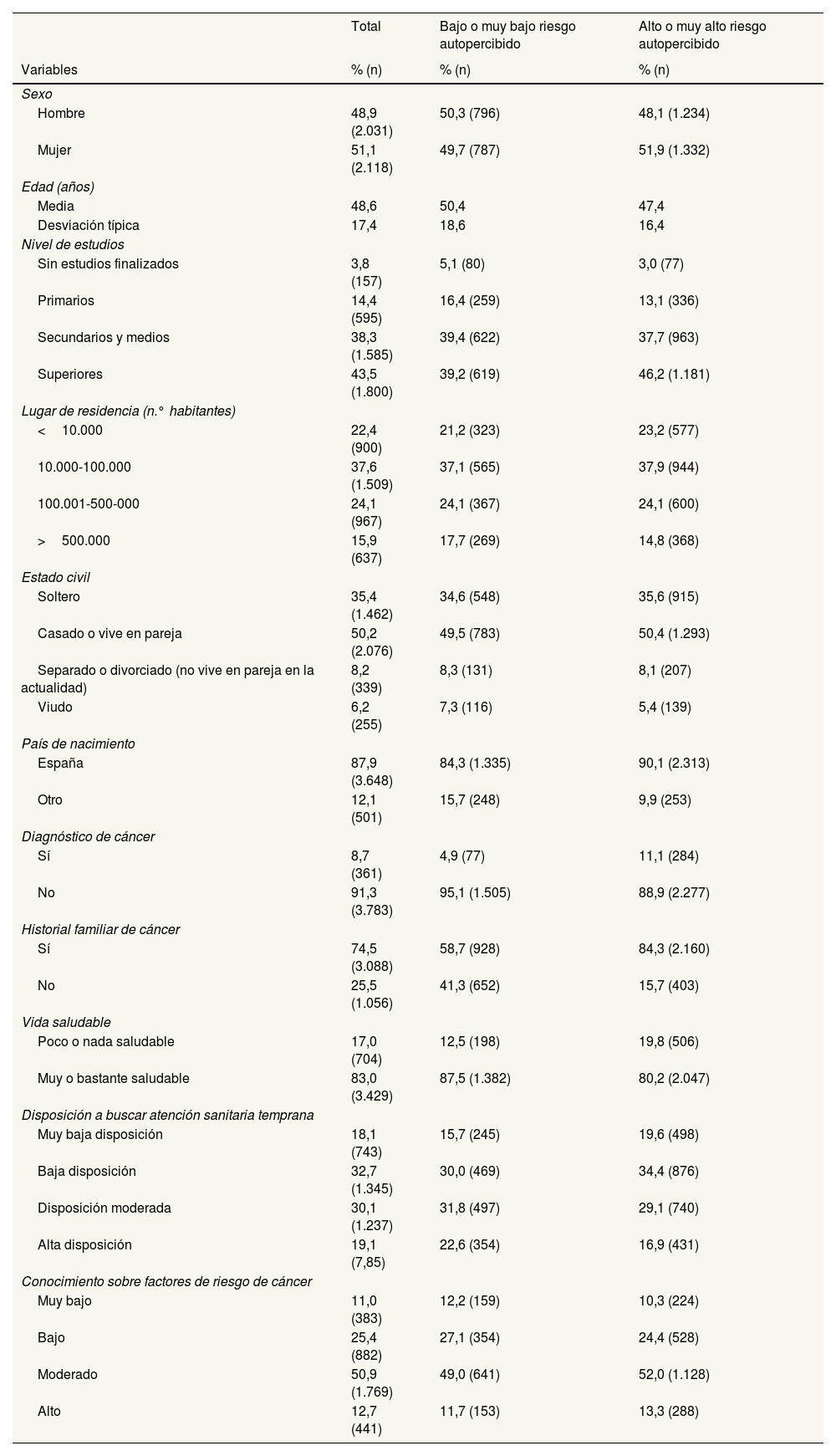

ResultadosRiesgo autopercibido de padecer cáncerEl 61,9% de las personas entrevistadas declara creer tener un riesgo muy alto o alto de padecer cáncer a lo largo de su vida, frente al 38,1% restante, que dice que este riesgo es bajo o muy bajo. Estos porcentajes se pueden observar en la tabla 1 desagregados en función de las principales variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel de estudios, lugar de residencia, país de nacimiento, estado civil y relación con el cáncer).

Distribución de las principales variables sociodemográficas de la muestra

| Total | Bajo o muy bajo riesgo autopercibido | Alto o muy alto riesgo autopercibido | |

|---|---|---|---|

| Variables | % (n) | % (n) | % (n) |

| Sexo | |||

| Hombre | 48,9 (2.031) | 50,3 (796) | 48,1 (1.234) |

| Mujer | 51,1 (2.118) | 49,7 (787) | 51,9 (1.332) |

| Edad (años) | |||

| Media | 48,6 | 50,4 | 47,4 |

| Desviación típica | 17,4 | 18,6 | 16,4 |

| Nivel de estudios | |||

| Sin estudios finalizados | 3,8 (157) | 5,1 (80) | 3,0 (77) |

| Primarios | 14,4 (595) | 16,4 (259) | 13,1 (336) |

| Secundarios y medios | 38,3 (1.585) | 39,4 (622) | 37,7 (963) |

| Superiores | 43,5 (1.800) | 39,2 (619) | 46,2 (1.181) |

| Lugar de residencia (n.° habitantes) | |||

| <10.000 | 22,4 (900) | 21,2 (323) | 23,2 (577) |

| 10.000-100.000 | 37,6 (1.509) | 37,1 (565) | 37,9 (944) |

| 100.001-500-000 | 24,1 (967) | 24,1 (367) | 24,1 (600) |

| >500.000 | 15,9 (637) | 17,7 (269) | 14,8 (368) |

| Estado civil | |||

| Soltero | 35,4 (1.462) | 34,6 (548) | 35,6 (915) |

| Casado o vive en pareja | 50,2 (2.076) | 49,5 (783) | 50,4 (1.293) |

| Separado o divorciado (no vive en pareja en la actualidad) | 8,2 (339) | 8,3 (131) | 8,1 (207) |

| Viudo | 6,2 (255) | 7,3 (116) | 5,4 (139) |

| País de nacimiento | |||

| España | 87,9 (3.648) | 84,3 (1.335) | 90,1 (2.313) |

| Otro | 12,1 (501) | 15,7 (248) | 9,9 (253) |

| Diagnóstico de cáncer | |||

| Sí | 8,7 (361) | 4,9 (77) | 11,1 (284) |

| No | 91,3 (3.783) | 95,1 (1.505) | 88,9 (2.277) |

| Historial familiar de cáncer | |||

| Sí | 74,5 (3.088) | 58,7 (928) | 84,3 (2.160) |

| No | 25,5 (1.056) | 41,3 (652) | 15,7 (403) |

| Vida saludable | |||

| Poco o nada saludable | 17,0 (704) | 12,5 (198) | 19,8 (506) |

| Muy o bastante saludable | 83,0 (3.429) | 87,5 (1.382) | 80,2 (2.047) |

| Disposición a buscar atención sanitaria temprana | |||

| Muy baja disposición | 18,1 (743) | 15,7 (245) | 19,6 (498) |

| Baja disposición | 32,7 (1.345) | 30,0 (469) | 34,4 (876) |

| Disposición moderada | 30,1 (1.237) | 31,8 (497) | 29,1 (740) |

| Alta disposición | 19,1 (7,85) | 22,6 (354) | 16,9 (431) |

| Conocimiento sobre factores de riesgo de cáncer | |||

| Muy bajo | 11,0 (383) | 12,2 (159) | 10,3 (224) |

| Bajo | 25,4 (882) | 27,1 (354) | 24,4 (528) |

| Moderado | 50,9 (1.769) | 49,0 (641) | 52,0 (1.128) |

| Alto | 12,7 (441) | 11,7 (153) | 13,3 (288) |

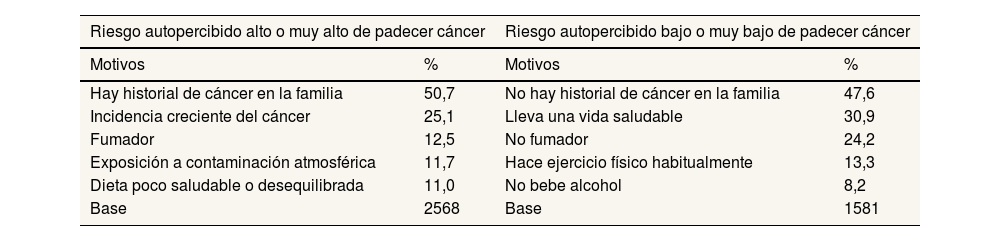

Antes de proceder a detallar los principales motivos de riesgo autopercibido declarados por las personas participantes, es necesario matizar que existen factores que desempeñan un doble rol dentro de la investigación realizada. Por ello, a pesar de que se ha buscado realizar una distinción entre variable, entendida como un factor objetivo y cuantificable, del motivo subjetivo, y motivación subjetiva, referida a la manera en que las personas justifican su percepción del riesgo, existen variables que han sido mencionadas de manera espontánea como motivos.

Los motivos declarados por las personas encuestadas sobre la percepción de riesgo de padecer cáncer, tal como se refleja en la tabla 2, confirman que el historial de cáncer en la familia es la variable más influyente en dicho riesgo autopercibido, pues un 50,7% de las personas que consideran tener un riesgo autopercibido muy alto o alto de padecer cáncer creen que dicho riesgo se debe a tener antecedentes familiares de cáncer. De este mismo modo, la razón más mencionada entre los que tienen un riesgo autopercibido menor es no tener historial familiar de cáncer (47,6%). Además, llevar a cabo un estilo de vida saludable (30,9%), no ser fumador (24,2%), realizar ejercicio físico con asiduidad (13,3%) y no consumir bebidas alcohólicas (8,2%) son razones que cuentan con elevados porcentajes de mención entre aquellos participantes que consideran que tienen un riesgo bajo o muy bajo de ser diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida.

Principales motivos de la percepción del riesgo de padecer cáncer

| Riesgo autopercibido alto o muy alto de padecer cáncer | Riesgo autopercibido bajo o muy bajo de padecer cáncer | ||

|---|---|---|---|

| Motivos | % | Motivos | % |

| Hay historial de cáncer en la familia | 50,7 | No hay historial de cáncer en la familia | 47,6 |

| Incidencia creciente del cáncer | 25,1 | Lleva una vida saludable | 30,9 |

| Fumador | 12,5 | No fumador | 24,2 |

| Exposición a contaminación atmosférica | 11,7 | Hace ejercicio físico habitualmente | 13,3 |

| Dieta poco saludable o desequilibrada | 11,0 | No bebe alcohol | 8,2 |

| Base | 2568 | Base | 1581 |

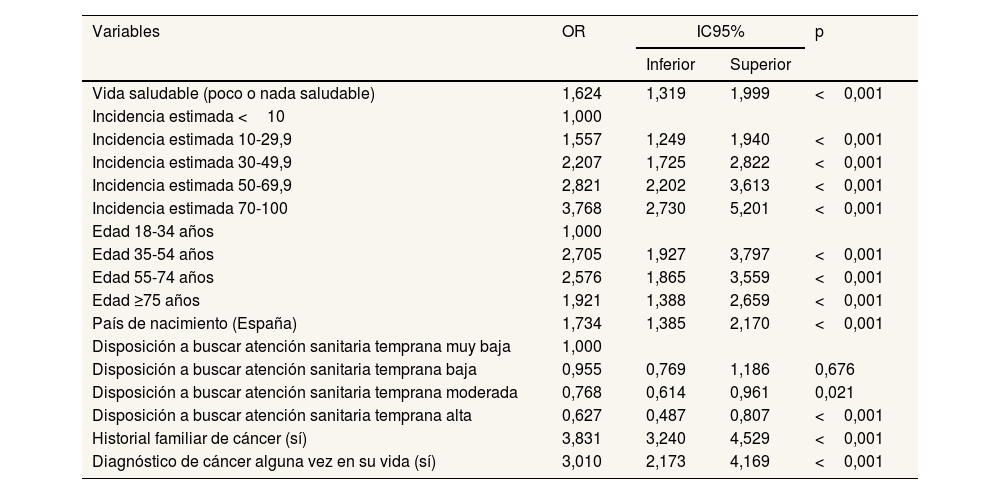

La tabla 3 refleja los resultados del modelo de regresión logística, en el que la variable dependiente ha sido «riesgo autopercibido muy alto o alto de padecer cáncer». El modelo arrojó un coeficiente de determinación R2 de Nagelkerke de 0,207.

Modelo de regresión logística binaria de la variable dependiente «riesgo autopercibido muy alto o alto de padecer cáncer»

| Variables | OR | IC95% | p | |

|---|---|---|---|---|

| Inferior | Superior | |||

| Vida saludable (poco o nada saludable) | 1,624 | 1,319 | 1,999 | <0,001 |

| Incidencia estimada <10 | 1,000 | |||

| Incidencia estimada 10-29,9 | 1,557 | 1,249 | 1,940 | <0,001 |

| Incidencia estimada 30-49,9 | 2,207 | 1,725 | 2,822 | <0,001 |

| Incidencia estimada 50-69,9 | 2,821 | 2,202 | 3,613 | <0,001 |

| Incidencia estimada 70-100 | 3,768 | 2,730 | 5,201 | <0,001 |

| Edad 18-34 años | 1,000 | |||

| Edad 35-54 años | 2,705 | 1,927 | 3,797 | <0,001 |

| Edad 55-74 años | 2,576 | 1,865 | 3,559 | <0,001 |

| Edad ≥75 años | 1,921 | 1,388 | 2,659 | <0,001 |

| País de nacimiento (España) | 1,734 | 1,385 | 2,170 | <0,001 |

| Disposición a buscar atención sanitaria temprana muy baja | 1,000 | |||

| Disposición a buscar atención sanitaria temprana baja | 0,955 | 0,769 | 1,186 | 0,676 |

| Disposición a buscar atención sanitaria temprana moderada | 0,768 | 0,614 | 0,961 | 0,021 |

| Disposición a buscar atención sanitaria temprana alta | 0,627 | 0,487 | 0,807 | <0,001 |

| Historial familiar de cáncer (sí) | 3,831 | 3,240 | 4,529 | <0,001 |

| Diagnóstico de cáncer alguna vez en su vida (sí) | 3,010 | 2,173 | 4,169 | <0,001 |

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.

La relación con el cáncer tiene un impacto muy reseñable en el riesgo autopercibido de padecer cáncer. Así, tener historial de cáncer en la familia o haber padecido la enfermedad previamente contribuyen al modelo, con una odds ratio cruda (ORc) de 3,831 (IC95%: 3,240-4,529) y 3,010 (IC95%: 2,173-4,169), respectivamente. Además, la probabilidad de tener un riesgo autopercibido muy alto o alto de padecer cáncer es mayor a medida que la incidencia estimada de cáncer a 10 años de personas con características similares aumenta, destacando las categorías «entre 50% y 69,9%» y especialmente «70% o más», con ORc de 2,821 (IC95%: 2,202-3,613) y 3,768 (IC95%: 2,730-5,201), respectivamente. En esta misma línea, la percepción de llevar una vida «poco o nada saludable» contribuye al modelo con ORc de 1,624 (IC95%: 1,319-1,999). También contribuye al modelo de regresión de forma estadísticamente significativa el nivel de disposición a buscar atención sanitaria temprana ante la hipotética aparición de síntomas. En este sentido, una disposición «alta o moderada» disminuirá significativamente la probabilidad de tener un riesgo autopercibido alto o muy alto de padecer cáncer, con ORc de 0,627 (IC95%: 0,487-0,807) y 0,768 (IC95%: 0,614-0,961), respectivamente. De igual modo, también es destacable el hecho de que el grado de conocimiento de factores de riesgo de padecer cáncer no influye significativamente en la autopercepción de riesgo de padecer una enfermedad oncológica, y por tanto no entra en el modelo de regresión logística.

En cuanto a las variables sociodemográficas, los resultados reflejan que la probabilidad de tener un riesgo autopercibido alto o muy alto de padecer cáncer es sustancialmente mayor en las personas de 35-54 años, 55-74 años y ≥75 años, en comparación con el grupo de población más joven (18-34 años). No obstante, esta mayor probabilidad es ligeramente menor en las personas de edad más avanzada frente al resto de los grupos etarios (ORc: 1,921; IC95%: 1,388-2,659). Por otra parte, haber nacido en España, en comparación con haberlo hecho en otro país, incrementa considerablemente la probabilidad de tener un riesgo autopercibido muy alto o alto de padecer cáncer (ORc: 1,734; IC95%: 1,385-2,170).

DiscusiónEn este estudio hemos analizado cuestiones relacionadas con el riesgo percibido de padecer cáncer por parte de la ciudadanía residente en España, incidiendo en los principales factores de dicho riesgo. Como se ha constatado en la exposición de resultados, se evidencia una extendida concienciación sobre la enfermedad oncológica. Esto, en buena parte, se debe a la asociación que realizan las personas entrevistadas entre el riesgo de padecer la enfermedad y el hecho de haber tenido experiencias cercanas con ella, ya sea en primera persona o en algún familiar. Esta asociación moviliza a las personas encuestadas hacia una mayor percepción del riesgo.

No obstante, los resultados reflejan que el historial de cáncer familiar y el hecho de haber padecido cáncer no son los únicos condicionantes que incrementan la percepción de riesgo, ya que existe una influencia significativa entre esta cuestión y la percepción de llevar una vida poco saludable. Tales hallazgos van en la línea de investigaciones previas que también señalan la bilateralidad de esta relación, pues una mayor percepción de riesgo de padecer cáncer puede motivar a las personas a adoptar un estilo de vida más saludable26. En este sentido, y tomando como referencia la literatura, la salud autopercibida no solo es un indicador fiable del estado de salud objetivo, sino que también está vinculada al mayor uso de servicios sanitarios27.

Por otra parte, cabe destacar que la mayor disposición a buscar atención médica temprana ante la hipotética aparición de síntomas relacionados con el cáncer reduce la probabilidad de tener un riesgo autopercibido elevado de padecer la enfermedad. Esto puede ser interpretado como un indicador de éxito desde el ámbito de la prevención secundaria y terciaria, ya que las personas perciben la atención médica como un recurso que puede ayudar a aliviar y aclarar inquietudes relativas a su salud28. Además, tal como se señala en investigaciones previas, un mayor riesgo autopercibido de padecer cáncer impacta positivamente en la participación en programas de cribado18, lo que a su vez se traduce en una detección precoz de la enfermedad, abriendo la posibilidad a un mejor diagnóstico del paciente.

Otro hallazgo notable de este estudio es el hecho de que el grado de conocimiento de los factores de riesgo de padecer cáncer no influye significativamente en la autopercepción de riesgo de padecer una enfermedad oncológica, a diferencia de lo observado en otras investigaciones29. Esto puede deberse a que la construcción del riesgo percibido de padecer cáncer se hace principalmente a partir de los factores de riesgo de los tipos de tumores más prevalentes y, por tanto, con mayor cobertura mediática. A su vez, esto implica un menor grado de información sobre otros factores de riesgo a los que, de forma general, la población está expuesta en menor medida.

Pese a ser las personas de edades más avanzadas las que presentan unas mayores tasas de incidencia relativa, nuestros resultados muestran que la percepción de riesgo de padecer cáncer no es tan notable en las personas mayores en comparación con las de otros rangos etarios. Esto, en consonancia con investigaciones previas22, refleja la importancia de focalizar las labores de prevención en este grupo poblacional, ya que las tasas de incidencia de enfermedad oncológica son sustancialmente más altas conforme aumenta la edad. No obstante, los resultados del estudio también reflejan la importancia de sensibilizar a la población más joven sobre el impacto de los hábitos de vida en la salud. Además, el hecho de que la población nacida en España presente una mayor percepción del riesgo de padecer cáncer puede deberse a una percepción y una actitud diferencial entre dicha población y la población inmigrante30,31. Por ello, sería pertinente plantear labores de sensibilización sanitaria con el objetivo de potenciar la medicalización y la mayor frecuentación de los servicios sanitarios por parte de la población extranjera30. Por último, a diferencia de lo observado en la literatura24, no se ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre hombres y mujeres.

LimitacionesEste estudio tiene algunas limitaciones. Primero, somos conscientes de que el marco muestral condiciona en parte la sobrerrepresentación de determinados grupos (p. ej., personas con estudios superiores). Esta cuestión se debe principalmente a la infrarrepresentación en este tipo de estudios de determinados grupos poblacionales debido a la menor propensión y el mayor rechazo a participar en ellos, un sesgo presente en la mayoría de los estudios realizados utilizando este tipo de técnicas. Asimismo, aunque la alta tasa de no respuesta puede ser explicada por el método de recolección de la información empleado, es decir, a través de encuestas telefónicas, dicha tasa puede derivar en la posible aparición de un sesgo de selección que condicione la interpretación de los resultados. Además, el no disponer de información sociodemográfica de aquellas personas que fueron llamadas para participar en el estudio y no respondieron o se negaron a participar no permite realizar una valoración de la representatividad real de la muestra final obtenida.

También puede existir cierto sesgo de confusión al resultar imposible incluir todas las variables que pueden condicionar la percepción de riesgo de padecer cáncer en los individuos, en especial en el caso de variables de carácter socioeconómico como el nivel de ingresos, la situación laboral o la posición social de la población encuestada. Es importante destacar que resulta imposible reducir a cero este tipo de sesgos. No obstante, debemos ser cautos en el momento de interpretar los resultados. En este sentido, el carácter transversal del estudio impide establecer relaciones de causalidad entre la percepción del riesgo y el resto de las variables analizadas. Así, no es posible determinar si ciertas características o comportamientos influyen en una mayor percepción del riesgo o si, por el contrario, esta percepción conduce a la adopción de determinadas actitudes o estilos de vida.

Por último, es pertinente señalar la posible interferencia de la pandemia de COVID-19 en la recogida de los datos. Pese a haber realizado las comprobaciones pertinentes para asegurarnos de la ausencia de diferencias significativas entre las dos oleadas realizadas, existe la posibilidad de encontrar sesgos de respuesta.

ConclusionesEste estudio representa una aproximación exploratoria a las variables que más influyen en la percepción del riesgo de padecer cáncer a lo largo de la vida en la población adulta residente en España. Así, se han detectado cuestiones en materia de prevención primaria, secundaria y terciaria, y perfiles sociodemográficos, en los que es necesario incidir. Por tanto, estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de reforzar las políticas públicas desde el ámbito de la prevención tanto primaria como secundaria, con el fin de mejorar la percepción del riesgo autopercibido de padecer cáncer en las personas menos sensibilizadas.

Disponibilidad de bases de datos y material para réplicaLa base de datos está disponible bajo petición. Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de: observatorio@contraelcancer.es.

El cáncer es la segunda causa de muerte en España y el número de nuevos diagnósticos aumenta cada año. La probabilidad de padecer cáncer se puede reducir llevando una vida saludable y evitando factores de riesgo. La detección temprana de la enfermedad mejora el diagnóstico y la calidad de vida del paciente.

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?El estudio añade evidencia empírica sobre la concienciación del riesgo de padecer cáncer en España y sus principales factores de riesgo.

¿Cuáles son las implicaciones de los resultados obtenidos?Resulta necesario llevar a cabo labores desde el ámbito de la prevención para atenuar el efecto de la enfermedad a corto, medio y largo plazo.

Ana Magdalena Vargas Martínez.

Declaración de transparenciaEl autor principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Contribuciones de autoríaA. Yanes Roldán ha contribuido en la concepción y el diseño del estudio, en el análisis de los resultados, en la escritura del artículo y la aprobación de la versión final. M. López Salas ha contribuido en la concepción y el diseño del estudio, en el análisis y la interpretación de los resultados, en la escritura y la revisión del artículo, y la aprobación de la versión final. B. Fernández Sánchez ha contribuido en la concepción y el diseño del estudio, en la revisión del artículo y la aprobación de la versión final.

AgradecimientosEstamos excepcionalmente agradecidos a las más de 4000 personas que nos prestaron su tiempo para cumplimentar el cuestionario, ya que sin su colaboración no podríamos compartir los resultados de esta investigación.

Consideraciones éticasEl estudio está exento de la aprobación de un comité ético porque analiza datos primarios anonimizados obtenidos a través de una encuesta. El consentimiento informado de todas las personas encuestadas fue obtenido de acuerdo con el Código Internacional ICC/ESOMAR para la práctica de Investigación de Mercados, Opinión Social y Análisis de Datos (2016).

FinanciaciónNinguna.

Conflictos de interesesNinguno.